(Aurelius Augustinus o Aurelio Agustín de Hipona; Tagaste, hoy Suq Ahras, actual Argelia, 354 - Hipona, id., 430) Teólogo latino, una de las máximas figuras de la historia del pensamiento cristiano. Excelentes pintores han ilustrado la vida de San Agustín recurriendo a una escena apócrifa que no por serlo resume y simboliza con menos acierto la insaciable curiosidad y la constante búsqueda de la verdad que caracterizaron al santo africano. En lienzos, tablas y frescos, estos artistas le presentan acompañado por un niño que, valiéndose de una concha, intenta llenar de agua marina un agujero hecho en la arena de la playa. Dicen que San Agustín encontró al chico mientras paseaba junto al mar intentando comprender el misterio de la Trinidad y que, cuando trató sonriente de hacerle ver la inutilidad de sus afanes, el niño repuso: "No ha de ser más difícil llenar de agua este agujero que desentrañar el misterio que bulle en tu cabeza."

San Agustín de Hipona

San Agustín se esforzó en acceder a la salvación por los caminos de la más absoluta racionalidad. Sufrió y se extravió numerosas veces, porque es tarea de titanes acomodar las verdades reveladas a las certezas científicas y matemáticas y alcanzar la divinidad mediante los saberes enciclopédicos. Y aún es más difícil si se posee un espíritu ardoroso que no ignora los deleites del cuerpo. La personalidad de San Agustín de Hipona era de hierro e hicieron falta durísimos yunques para forjarla.

Biografía

Aurelio Agustín nació en Tagaste, en el África romana, el 13 de noviembre de 354. Su padre, llamado Patricio, era un funcionario pagano al servicio del Imperio. Su madre, la dulce y abnegada cristiana Mónica, luego santa, poseía un genio intuitivo y educó a su hijo en su religión, aunque, ciertamente, no llegó a bautizarlo. El niño, según él mismo cuenta en sus Confesiones, era irascible, soberbio y díscolo, aunque excepcionalmente dotado. Romaniano, mecenas y notable de la ciudad, se hizo cargo de sus estudios, pero Agustín, a quien repugnaba el griego, prefería pasar su tiempo jugando con otros mozalbetes. Tardó en aplicarse a los estudios, pero lo hizo al fin porque su deseo de saber era aún más fuerte que su amor por las distracciones; terminadas las clases de gramática en su municipio, estudió las artes liberales en Metauro y después retórica en Cartago.

A los dieciocho años, Agustín tuvo su primera concubina, que le dio un hijo al que pusieron por nombre Adeodato. Los excesos de ese "piélago de maldades" continuaron y se incrementaron con una afición desmesurada por el teatro y otros espectáculos públicos y la comisión de algunos robos; esta vida le hizo renegar de la religión de su madre. Su primera lectura de las Escrituras le decepcionó y acentuó su desconfianza hacia una fe impuesta y no fundada en la razón. Sus intereses le inclinaban hacia la filosofía, y en este territorio encontró acomodo durante algún tiempo en el escepticismo moderado, doctrina que obviamente no podía satisfacer sus exigencias de verdad.

Sin embargo, el hecho fundamental en la vida de San Agustín de Hipona en estos años es su adhesión al dogma maniqueo; su preocupación por el problema del mal, que lo acompañaría toda su vida, fue determinante en su adhesión al maniqueísmo, la religión de moda en aquella época. Los maniqueos presentaban dos sustancias opuestas, una buena (la luz) y otra mala (las tinieblas), eternas e irreductibles. Era preciso conocer el aspecto bueno y luminoso que cada hombre posee y vivir de acuerdo con él para alcanzar la salvación.

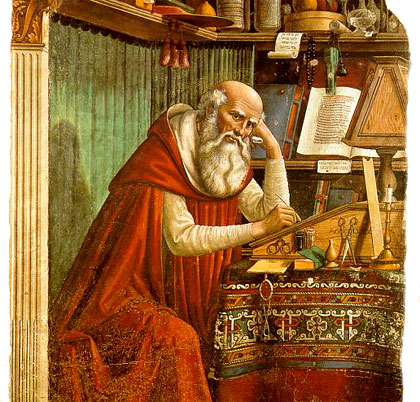

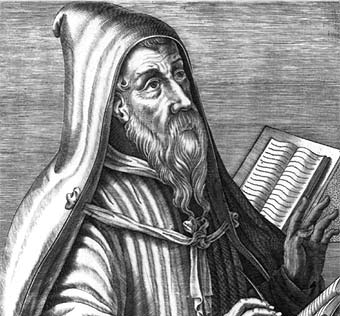

San Agustín de Hipona en su celda (c.1480),

de Sandro Botticelli

A San Agustín le seducía este dualismo y la fácil explicación del mal y de las pasiones que comportaba, pues ya por aquel entonces eran estos los temas centrales de su pensamiento. La doctrina de Mani o Manes, fundador del maniqueísmo, se asentaba en un pesimismo radical aún más que el escepticismo, pero denunciaba inequívocamente al monstruo de la materia tenebrosa enemiga del espíritu, justamente aquella materia, "piélago de maldades", que Agustín quería conjurar en sí mismo.

Dedicado a la difusión de esa doctrina, profesó la elocuencia en Cartago (374-383), Roma (383) y Milán (384). Durante diez años, a partir del 374, vivió Agustín esta amarga y loca religión. Fue colmado de atenciones por los altos cargos de la jerarquía maniquea y no dudó en hacer proselitismo entre sus amigos. Se entregó a los himnos ardientes, los ayunos y las variadas abstinencias y complementó todas estas prácticas con estudios de astrología que le mantuvieron en la ilusión de haber encontrado la buena senda. A partir del año 379, sin embargo, su inteligencia empezó a ser más fuerte que el hechizo maniqueo. Se apartó de sus correligionarios lentamente, primero en secreto y después denunciando sus errores en público. La llama de amor al conocimiento que ardía en su interior le alejó de las simplificaciones maniqueas como le había apartado del escepticismo estéril.

En 384 encontramos a San Agustín de Hipona en Milán ejerciendo de profesor de oratoria. Allí lee sin descanso a los clásicos, profundiza en los antiguos pensadores y devora algunos textos de filosofía neoplatónica. La lectura de los neoplatónicos, probablemente de Plotino, debilitó las convicciones maniqueístas de San Agustín y modificó su concepción de la esencia divina y de la naturaleza del mal; igualmente decisivo en la nueva orientación de su pensamiento serían los sermones de San Ambrosio, arzobispo de Milán, que partía de Plotino para demostrar los dogmas y a quien San Agustín escuchaba con delectación, quedando "maravillado, sin aliento, con el corazón ardiendo". A partir de la idea de que «Dios es luz, sustancia espiritual de la que todo depende y que no depende de nada», San Agustín comprendió que las cosas, estando necesariamente subordinadas a Dios, derivan todo su ser de Él, de manera que el mal sólo puede ser entendido como pérdida de un bien, como ausencia o no-ser, en ningún caso como sustancia.

Dos años después, la convicción de haber recibido una señal divina (relatada en el libro octavo de las Confesiones) lo decidió a retirarse con su madre, su hijo y sus discípulos a la casa de su amigo Verecundo, en Lombardía, donde San Agustín escribió sus primeras obras. En 387 se hizo bautizar por San Ambrosio y se consagró definitivamente al servicio de Dios. En Roma vivió un éxtasis compartido con su madre, Mónica, que murió poco después.

En 388 regresó definitivamente a África. En el 391 fue ordenado sacerdote en Hipona por el anciano obispo Valerio, quien le encomendó la misión de predicar entre los fieles la palabra de Dios, tarea que San Agustín cumplió con fervor y le valió gran renombre; al propio tiempo, sostenía enconado combate contra las herejías y los cismas que amenazaban a la ortodoxia católica, reflejado en las controversias que mantuvo con maniqueos, pelagianos, donatistas y paganos.

San Agustín de Hipona y Santa Mónica (1846), de Ary Scheffer

Tras la muerte de Valerio, hacia finales del 395, San Agustín fue nombrado obispo de Hipona; desde este pequeño pueblo pescadores proyectaría su pensamiento a todo el mundo occidental. Sus antiguos correligionarios maniqueos, y también los donatistas, los arrianos, los priscilianistas y otros muchos sectarios vieron combatidos sus errores por el nuevo campeón de la Cristiandad. Dedicó numerosos sermones a la instrucción de su pueblo, escribió sus célebres Cartas a amigos, adversarios, extranjeros, fieles y paganos, y ejerció a la vez de pastor, administrador, orador y juez. Al mismo tiempo elaboraba una ingente obra filosófica, moral y dogmática; entre sus libros destacan los Soliloquios, las Confesiones y La ciudad de Dios, extraordinarios testimonios de su fe y de su sabiduría teológica.

Al caer Roma en manos de los godos de Alarico (410), se acusó al cristianismo de ser responsable de las desgracias del imperio, lo que suscitó una encendida respuesta de San Agustín, recogida en La ciudad de Dios, que contiene una verdadera filosofía de la historia cristiana. Durante los últimos años de su vida asistió a las invasiones bárbaras del norte de África (iniciadas en el 429), a las que no escapó su ciudad episcopal. Al tercer mes del asedio de Hipona, cayó enfermo y murió.

La filosofía de San Agustín

El tema central del pensamiento de San Agustín de Hipona es la relación del alma, perdida por el pecado y salvada por la gracia divina, con Dios, relación en la que el mundo exterior no cumple otra función que la de mediador entre ambas partes. De ahí su carácter esencialmente espiritualista, frente a la tendencia cosmológica de la filosofía griega. La obra del santo se plantea como un largo y ardiente diálogo entre la criatura y su Creador, esquema que desarrollan explícitamente sus Confesiones (400).

Si bien el encuentro del hombre con Dios se produce en la charitas (amor), Dios es concebido como bien y verdad, en la línea del idealismo platónico. Sólo situándose en el seno de esa verdad, es decir, al realizar el movimiento de lo finito hacia lo infinito, puede el hombre acercarse a su propia esencia. Pero su visión pesimista del hombre contribuyó a reforzar el papel que, a sus ojos, desempeña la gracia divina, por encima del que tiene la libertad humana, en la salvación del alma. Este problema es el que más controversias ha suscitado, pues entronca con la cuestión de la predestinación, y la postura de San Agustín contiene en este punto algunos equívocos.

Mundo, alma y Dios

En sus concepciones sobre la naturaleza y el mundo físico, Agustín de Hipona parte del hilemorfismo de Aristóteles: los seres se componen de materia y forma. Pero conforme al ideario cristiano, Agustín introduce el concepto de creación (Dios creó libremente el mundo de la nada), extraño a la tradición griega, y enriquece la teoría aristotélica con las llamadas razones seminales: al crear el mundo, Dios lo dejó en un estado inicial de indeterminación, pero depositó en la materia una serie de potencialidades latentes comparables a semillas, que en las circunstancias adecuadas y conforme a un plan divino originaron los sucesivos seres y fenómenos. De este modo, el mundo evoluciona con el tiempo, actualizando constantemente sus potencialidades y configurándose como cosmos.

El ser humano se compone de cuerpo (materia) y alma (forma). Pero siguiendo ahora a Platón, para Agustín de Hipona cuerpo y alma son sustancias completas y separadas, y su unión es accidental: el hombre es un alma racional inmortal que se sirve, como instrumento, de un cuerpo material y mortal; el santo llegó incluso a usar algunas veces el símil platónico del jinete y el caballo. Dotada de voluntad, memoria e inteligencia, el alma es una sustancia espiritual simple e indivisible, cualidades de las que se desprende su inmortalidad, ya que la muerte es descomposición de las partes.

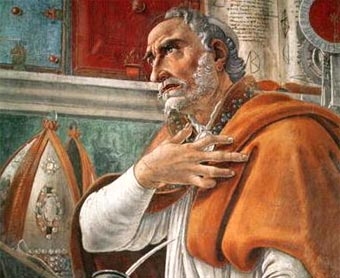

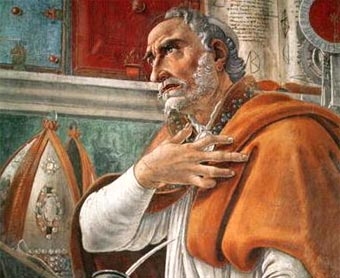

San Agustín de Hipona (c. 1637), de Rubens

Tal concepto crearía dificultades y dudas en San Agustín a la hora de establecer el origen del alma (siempre rechazó la noción platónica de la preexistencia) y conciliarlo con el dogma del pecado original. Si el alma era generada por los padres al igual que el cuerpo (generacionismo), se entendía que el pecado original se transmitiese a los descendientes, pero, siendo simple e indivisible, ¿cómo podía el alma pasar a los hijos? Y si el alma era creada por Dios en el instante del nacimiento (creacionismo), ¿cómo podía Dios crear un alma imperfecta, manchada por el pecado original?

Para San Agustín, fe y razón se hallan profundamente vinculadas: sus célebres aforismos "cree para entender" y "entiende para creer" (Crede ut intelligas, Intellige ut credas) significan que la fe y la razón, pese a la primacía de la primera, se iluminan mutuamente. Mediante la sensación y la razón podemos llegar a percibir cosas concretas y a conocer algunas verdades necesarias y universales, pero referidas a fenómenos concretos, temporales. Sólo gracias a una iluminación o poder suplementario que Dios concede al alma, a la razón, podemos llegar al conocimiento racional superior, a la sabiduría. Por otra parte, un discurso racional correcto necesariamente ha de conducir a las verdades reveladas.

De este modo, la razón nos ofrece algunas pruebas de la existencia de Dios, de entre las que destaca en San Agustín el argumento de las verdades eternas. Una proposición matemática como, por ejemplo, el teorema de Pitágoras, es necesariamente verdadera y siempre lo será; el fundamento de tal verdad no puede hallarse en el devenir cambiante del mundo, sino en un ser también inmutable y eterno: Dios. Dios posee todas las perfecciones en grado sumo; Agustín destaca entre sus atributos la verdad y la bondad (por influjo de la idea platónica del bien), aunque establece la inmutabilidad como el atributo del que derivan lógicamente los demás. La influencia de Platón se hace de nuevo patente en el llamado ejemplarismo de San Agustín: Dios posee el conocimiento de la esencia de todo lo creado; las ideas de cada ser en la mente divina son como los modelos o ejemplos a partir de los cuales Dios creó a cada uno de los seres.

Ética y política

El hombre aspira a la felicidad, pero, conforme a la doctrina cristiana, no puede ser feliz en la tierra; durante su existencia terrenal debe practicar la virtud para alcanzar la salvación, y gozar así en la otra vida de la visión beatífica de Dios, única y verdadera felicidad. Aunque para la salvación es necesario el concurso de la gracia divina, la práctica perseverante de las virtudes cardinales y teologales es el camino que ha de seguir el hombre para alejarse de aquella tendencia al mal que el pecado original ha impreso en su alma.

Agustín de Hipona entiende el mal como no-ser, como carencia de ser. Siguiendo la tesis ejemplarista, el mundo y los seres que lo forman son buenos en cuanto que imitación o realización, aunque imperfecta, de las ideas divinas; no podemos culpar a Dios de sus carencias, ya que Dios les dio el ser, no el no-ser. Del mismo modo, las malas acciones son actos privados de moralidad; Dios no puede sino permitir que se cometan, pues lo contrario implicaría retirar al alma humana su libre albedrío.

Las ideas políticas de Agustín de Hipona deben situarse en el contexto de la profunda crisis que atravesaba el Imperio romano y de la acusación lanzada por los paganos de que el cristianismo era la causa de la decadencia de Roma. San Agustín respondió trazando en La ciudad de Dios una filosofía de la historia; la palabra "ciudad" ha de entenderse en esta obra no como conjunto de calles y edificios, sino como el vocablo latino civitas, es decir, la población o habitantes de una ciudad. Entendiendo el término en tal sentido, para San Agustín la historia de la humanidad es la de una lucha entre la ciudad de Dios y la ciudad terrena, la ciudad del bien y la del mal. Entre los moradores de la ciudad terrenal impera "el amor a sí mismo hasta el desprecio de Dios"; en la ciudad de Dios, "el amor a Dios hasta el deprecio de sí mismo".

Remontándose a los ángeles y a Adán y Eva y descendiendo por la Biblia hasta llegar a Jesucristo y a su propia época, Agustín de Hipona expone el desarrollo de esta constante pugna. La ciudad de Dios se inició con los ángeles, y la terrena, con Caín y el pecado original. La historia de la humanidad se divide en dos grandes épocas: la primera, desde la caída del hombre hasta Jesucristo, preparó la redención; la segunda, desde Jesucristo hasta el fin del mundo, cumplirá y realizará la redención, pues el conflicto entre ambas ciudades proseguirá hasta que, ya en el fin de los tiempos, triunfe definitivamente la ciudad de Dios.

Desde tal amplia perspectiva, la situación crítica del Imperio romano (en el que San Agustín ve un instrumento de Dios para facilitar la propagación de la fe) es solamente otro momento de esa lucha, y más debe atribuirse su crisis a la pervivencia del paganismo entre los ciudadanos que a la cristianización; una Roma plenamente cristiana podría pasar a ser un imperio espiritual y no meramente terrenal. Junto al núcleo que la motiva, se halla en esta obra su concepto de la familia y la sociedad como positivas derivaciones de la naturaleza humana (no como resultado de un pacto), así como la noción del origen divino del poder del gobernante.

Por su vasta y perdurable irradiación, puede afirmarse que Agustín de Hipona figura entre los pensadores más influyentes de la tradición occidental; es preciso saltar hasta Santo Tomás de Aquino (siglo XIII) para encontrar un filósofo de su misma talla. Toda la filosofía y la teología medieval, hasta el siglo XII, fue básicamente agustiniana; los grandes temas de San Agustín -conocimiento y amor, memoria y presencia, sabiduría- dominaron la teología cristiana hasta la escolástica tomista. Lutero recuperó, transformándola, su visión pesimista del hombre pecador, y los seguidores de Jansenio, por su parte, se inspiraron muy a menudo en el Augustinus, libro en cuyas páginas se resumían las principales tesis del filósofo de Hipona.