Personaje fascinante y contradictorio, John F. Kennedy es uno de los políticos estadounidenses más recordados de la segunda mitad del siglo XX. Tras convertirse en el primer católico que accedía a la presidencia de Estados Unidos, impulsó una política de reformas destinadas a recuperar para su país la primacía mundial, puesta en duda por los éxitos espaciales soviéticos. Sus proyectos políticos quedaron truncados por su asesinato en 1963, un magnicidio cuyos móviles nunca han quedado del todo esclarecidos y que ha dado lugar a múltiples conjeturas. La prematura muerte del presidente (cuya familia ha estado rodeada de un aura de fatalidad, pues diversos de sus miembros fallecieron en circunstancias trágicas) contribuyó a otorgar a su figura un carácter mítico.

John Kennedy

La historia norteamericana del clan de los Kennedy se remonta a 1848, cuando un irlandés llamado Patrick Kennedy llegó a la prometedora tierra de los Estados Unidos y se estableció como tonelero. Uno de sus nietos, Joseph Patrick Kennedy, se hizo cargo más de medio siglo después del discreto patrimonio reunido por su abuelo y por su padre y construyó con él una de las mayores fortunas de Norteamérica.

Un clan poderoso

Joseph Patrick Kennedy, llamado familiarmente Joe, mostró desde la infancia una gran aptitud para los negocios y un decidido deseo de medrar. Casado con Rose, una emprendedora joven hija de John Fitzgerald, ex alcalde de Boston, comenzó a amasar su patrimonio en esta ciudad, cimentándolo en la administración de viviendas, la especulación en bolsa y la industria cinematográfica. Joe era astuto, frío y en extremo inteligente para los asuntos de dinero; como había ayudado a Theodore Roosevelt durante su campaña presidencial, consiguió durante el período de Ley Seca un permiso especial de importación de licores para "fines terapéuticos"; cuando sus bodegas estaban repletas, la ley fue derogada y Joe pudo despachar todo el licor comprado a bajo precio como si fuera oro. Al desatarse la crisis económica de 1929, fue de los pocos que salió a flote, e incluso pudo conseguir algunas ganancias.

Uno de sus hijos, llamado John Fitzgerald Kennedy como su abuelo materno, había nacido el 29 de mayo de 1917 en Brookline (Massachusetts). El futuro presidente de los Estados Unidos era el segundo hermano de una larga prole compuesta por Joe, Rosemary, Kathleen, Eunice, Pat, Jean, Bobby y Teddy. Con el fin de prepararlos desde la más tierna infancia para convertirse en verdaderos Kennedy, el padre se encargó de fomentar en todos ellos una firme disciplina y un sano espíritu de competencia: "No me importa lo que hagáis en la vida, pero hagáis lo que hagáis, sed los mejores del mundo. Si habéis de picar piedra, sed los mejores picapedreros del mundo."

Para John, pronto estuvo claro que no tenía nada que hacer frente a su hermano Joe, un muchachote musculoso, inteligente, de brillante verbo y gran magnetismo personal; John, por el contrario, era más bien debilucho, tímido e introvertido. Mientras estudiaba en la Canterbury School de Connecticut y luego en la Universidad de Harvard, la sombra de Joe, "el preferido", planeó continuamente sobre la conciencia de John Fitzgerald Kennedy. Al mismo tiempo que su hermano cosechaba triunfos académicos en Gran Bretaña, John contrajo la hepatitis y se vio obligado a interrumpir sus estudios durante largas temporadas. Acabó por reponerse, pero a pesar de sus esfuerzos por destacar, nunca consiguió demasiados éxitos en las aulas. En Harvard sólo obtuvo calificaciones destacables en la etapa final de su carrera y únicamente en economía y ciencias políticas. El deporte conseguía interesarle más que estas disciplinas intelectuales y en ningún momento se sintió atraído por la carrera política, para la cual parecía estar destinado su hermano mayor.

En 1932, cuando Franklin D. Roosevelt se presentó a las elecciones presidenciales, su padre solventó su campaña decidido a probar fortuna en la carrera política. Consiguió ser presidente de la comisión federal de la marina mercante, y más tarde, en 1937, fue nombrado embajador en Gran Bretaña. Aquel descendiente de inmigrantes, ferviente católico y siempre ambicioso, había hecho una enorme fortuna y ahora triunfaba también en el ámbito de la política. Sus dos hijos mayores lo acompañaron a Europa en calidad de ayudantes y John pudo viajar a la URSS, Turquía, Polonia, América del Sur y otras regiones, de cuya situación informó puntualmente al patriarca de la familia.

Fue a raíz de esta gira cuando John empezó a interesarse seriamente por la política. De regreso a los Estados Unidos se volcó en sus estudios y logró que sus calificaciones académicas mejoraran considerablemente. Se interesó por los distintos conflictos que desembocarían en la Segunda Guerra Mundial, y especialmente por la actitud de Gran Bretaña respecto a Europa. De todos esos apuntes surgió el tema de su tesis, Why England slept (Por qué dormía Inglaterra), título tomado de los discursos de Churchill y que le valió una graduación magna cum laude en junio de 1940. Más adelante publicó el libro que resumía esta investigación, y llegó a vender ochenta mil ejemplares.

Comandante en la Segunda Guerra Mundial

La vida optimista de los Kennedy sufrió, a partir de la Segunda Guerra Mundial, un fuerte viraje. La postura aislacionista de Joseph Patrick Kennedy y su falta de colaboración con el gobierno británico le obligaron a abandonar la embajada. Eran bien conocidas sus simpatías por el general Franco, y de regreso a Boston se ganó una merecida fama de antisemita por su animadversión hacia los numerosos judíos europeos refugiados en su tierra.

Un joven Kennedy en uniforme de marina

Al comenzar la Segunda Guerra Mundial, su hermano Joe se alistó en la aviación y John quiso ingresar en la marina, para lo que hubo de vencer los obstáculos médicos derivados de una lesión en la espalda que había sufrido de niño. Tenía veinticinco años cuando recibió el nombramiento de comandante de una lancha torpedera que actuaba en el Pacífico.

Los dos oficiales y diez soldados a sus órdenes compartieron con él numerosos éxitos combatiendo contra los japoneses. Pero el día 2 de agosto de 1943, mientras cumplía una misión para la que se había ofrecido voluntario, un destructor japonés los abordó en medio de la noche y partió la patrullera por la mitad. Varios tripulantes murieron en el choque. Los supervivientes permanecieron a la deriva durante quince horas y John se comportó encomiablemente al arrastrar hasta la costa a uno de sus soldados herido en las piernas. Aunque hay quien ha atribuido el percance a una imprudencia de John, lo cierto es que el joven comandante Kennedy fue considerado un héroe de guerra.

La convalecencia fue larga. Su lesión dorsal se había agravado y John pensó que su maltrecho físico no estaba para demasiados sueños de gloria política. Sin embargo, el destino salió a su encuentro: su hermano Joe murió el 12 de agosto de 1944 en un accidente aéreo, cuando intentaba destruir las bases alemanas de las bombas volantes V-1 y V-2. El patriarca volvió sus ojos hacia él y decidió que ocupase la vacante de Joe en la lucha por conquistar la presidencia de los Estados Unidos.

En 1945, cuando John trabajaba como corresponsal en el «imperio» de William Randolph Hearst y había cubierto ya varias conferencias internacionales, Joseph Patrick Kennedy le expresó su deseo de que ocupase el puesto que Joe y se dedicase a la política. John tuvo que aprender a dominar su timidez y su retraimiento para convertirse en un político profesional. Estrechar las manos de desconocidos, sonreír ante los periodistas y tener siempre en los labios una frase más o menos ingeniosa para ellos comenzó a ser su pan de cada día. Su amplia sonrisa, su aspecto de niño y sus ojos melancólicos pronto encontraron adeptos en el seno del Partido Demócrata y entre los electores, fascinados por su juventud y por su imagen de brillante y honrado universitario. Después de una exhaustiva campaña en la que estuvo siempre apoyado económica y doctrinalmente por su familia, John Kennedy logró convertirse en 1946 en diputado del Partido Demócrata por Boston en la Cámara de Representantes, y mantuvo su escaño en las elecciones de 1948 y 1950.

Una fulgurante carrera política

John F. Kennedy ocupó rápidamente un lugar descollante en la escena política estadounidense. Su acción legislativa, sin embargo, fue discreta. Se caracterizó, primero, por una retroactiva desaprobación al gobierno Roosevelt y por la presentación de varios proyectos de contenido social, rechazados en la mayoría de los casos. Lo más destacable de esta primera etapa de su vida política fue su franco apoyo a todas las ayudas internacionales: el préstamo otorgado a Gran Bretaña, la ayuda a Grecia y Turquía, el Plan Marshall y otras medidas afines. En 1949 sorprendió con un discurso hostil a la política estadounidense llevada a cabo en China, a causa de la cual, afirmó, los Estados Unidos habían perdido la posibilidad de conseguir una China no comunista. El tono crítico a la política oficial y el encarnizamiento anticomunista que mostró se asemejaban al que, a partir de un año más tarde, emplearía el senador por Wisconsin Joseph McCarthy.

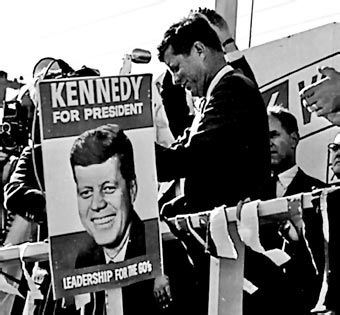

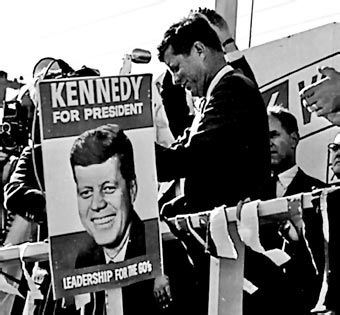

Kennedy en la convención demócrata de 1958

En abril de 1952, a sus treinta y cinco años, su padre lo instó a presentarse a senador por el estado de Massachusetts. De nuevo el clan se lanzó a una frenética actividad: se trataba de disputar el puesto a Henry Cabot Lodge, quien lo mantenía desde 1935. Corrieron ríos de tinta y dólares: sus imágenes forraron el estado, y la televisión emitía cada noche «El café en la casa de los Kennedy», donde se mostraba la unión y la fuerza del clan, la paz y la elegancia del hogar. Se celebraron banquetes en Palm Beach y Hyannis Port, sus dos fortalezas de Florida; millones de tarjetas navideñas personalizadas saturaban los correos; y sus obras de beneficencia (en especial, ayudas a centros de deficientes mentales, en uno de los cuales estaba internada su hermana Rosemary) no dejaban de destacar en los periódicos.

A uno de esos banquetes invitó a la reportera de un diario de Washington que había conocido un año antes: Jacqueline Lee Bouvier. Jacqueline no tardó en enamorar al aspirante a senador y a su familia, pues combinaba a la perfección su belleza con sus conocimientos idiomáticos (hablaba varias lenguas), y el encanto de su origen francés con la dote de su padre, célebre financiero neoyorquino. La boda se celebró en Boston el 12 de septiembre de 1953; asistieron mil doscientos invitados, que formaron en cola para saludar a Jack y Jackie. Jacqueline Kennedy se convirtió desde ese día en una de las mejores bazas del futuro presidente.

La boda de John Kennedy y Jacqueline Bouvier

En octubre de 1954, John F. Kennedy se vio obligado a alejarse de la vida política. La antigua dolencia de espalda, por la que ya había sido intervenido, se agravó, y el uso de muletas (ocultas en el coche durante sus campañas) se hizo cada vez más necesario. Tuvo que ser operado para unir sus vértebras descolocadas. Tras la operación, se recluyó en Hyannis Port con cuantiosa documentación histórica de los archivos del Senado y dedicó su tiempo a escribir un nuevo libro, Perfiles de coraje. La obra contenía ocho retratos de personajes políticos estadounidenses del siglo XIX y fue publicada un año después con éxito de crítica y público. En 1957 obtendría por esta obra el Premio Pulitzer. Pero su enfermedad no remitía y, en febrero de 1955, debió someterse a una nueva intervención, tras la cual logró recuperarse. Volvió a la vida pública dispuesto a presentar su candidatura para la vicepresidencia del Partido Demócrata. Sin embargo, fue vencido por Estes Kefauver.

La abrumadora victoria de Eisenhower no amedrentó a los demócratas, que veían en Kennedy el candidato idóneo para las elecciones presidenciales de 1960. Su ausencia de Washington lo benefició en cierto sentido, ya que en diciembre de 1954, cuando el Senado condenó a McCarthy, no se vio obligado a manifestarse ante los censores. Según su posterior colaborador Robert Sorensen, Kennedy no aprobaba la mentalidad maccarthista, pero tampoco se adhería a los liberales. Su hermano Robert había formado parte de la comisión presidida por McCarthy como consejero jurídico, y él mismo la había integrado. A pesar de ello, nadie pareció oír a Eleanor Roosevelt cuando se preguntó de viva voz si los liberales podrían dar su voto a un hombre que ni siquiera había condenado a McCarthy.

Kennedy en campaña electoral

Pero los liberales, e incluso los no liberales, se lo dieron. En 1960 el clan intensificó su actividad, pero el triunfo final fue una conquista personal de Kennedy. En los últimos años había hecho nuevas e influyentes amistades y estaba rodeado de eficaces colaboradores, recuperados en su mayoría de Harvard. Acababa de publicar su tercer libro, La estrategia de la paz, y había tenido tiempo de profundizar en todos los temas de preocupante actualidad de su país susceptibles de reforma.

El núcleo de su campaña electoral cristalizó en torno a la idea de una nueva época que había de iniciar América, la denominada "Nueva Frontera", que evocaba el espíritu pionero de la conquista del Oeste. Con su sola presencia, John F. Kennedy empezó a infundir esperanzas de renovación a un país cansado de una administración anquilosada desde el New Deal de Roosevelt. Pulcro, levemente despeinado, paseó su joven imagen por el mundo, junto a una Jackie en estado y con su hija de tres años, Caroline. Con su lema «Kennedy está en el cambio», arrasó en las elecciones primarias y, aunque por escasísimo margen, el 8 de noviembre logró la victoria sobre Richard Nixon.

En la presidencia

Cuando el 21 de enero de 1961 tomó posesión de su cargo, ya nadie dudaba que Kennedy haría realidad su lema. Una de sus primeras medidas fue recomendar la puesta en libertad del líder negro Martin Luther King, que cumplía una condena a trabajos forzados en Georgia. Más tarde, su actuación en favor de la integración racial fue tildada de vacilante, pero pese al rechazo de que fue objeto su proyecto de ley de derechos civiles en el Congreso (en general todo proyecto suyo encontró en el Congreso una fuerte oposición), sus iniciativas dejaron huella entre los negros, que llegaron a compararlo con el mítico presidente Abraham Lincoln.

Kennedy en una alocución sobre los

derechos civiles (11 de junio de 1963)

En los mil treinta y siete días que gobernó, John F. Kennedy dejó la impronta del cambio. Apenas instalado en el despacho oval, escoltado por Dean Rusk como secretario de Estado y por su hermano Robert F. Kennedy como fiscal general, sus medidas renovadoras se sucedieron. La ayuda federal al sistema educativo, el impulso que dio a la cultura y a las artes y, sobre todo, el relanzamiento de la economía, que condujo a un marcado crecimiento del consumo y de las inversiones privadas (lo que, a su vez, permitió recuperar el retraso aerospacial del país respecto a la Unión Soviética) fueron sólo algunas de sus más célebres innovaciones.

Su programa, de corte liberal, se basó fundamentalmente en la recuperación económica, la mejora de la Administración, la diversificación de los medios de defensa y el establecimiento de una alianza para el desarrollo integral del continente americano. Este último objetivo se plasmó en la formación de un frente común con los países de Centro y Sudamérica, la llamada Alianza para el Progreso, cimentada en los siguientes puntos: 1) apoyo a las democracias contra las dictaduras; 2) concesiones de créditos a largo plazo; 3) estabilización de precios en la exportación; 4) programas de reforma agraria; 5) estímulos a la inversión privada; 6) ayuda técnica e intercambio de información y estudiantes; 7) control de armas, y 8) fortalecimiento de la Organización de Estados Americanos. Para llevar adelante esta política, Kennedy convocó a los dirigentes del hemisferio invitándoles a unirse formalmente a la Alianza.

Todos quedaron deslumbrados por aquel joven cargado de ilusiones y de ideas de regeneración y reforma. Pero uno no acudió a la cita: Fidel Castro, que desde 1959 era jefe del gobierno cubano. Con Eisenhower como presidente, la CIA ya había preparado un plan de invasión de la isla de Cuba, al tiempo que se adiestraban en Guatemala guerrillas anticomunistas. La ineptitud de los gobernantes norteamericanos había cerrado las puertas a la Cuba de Fidel y el Che Guevara, empujándolos a radicalizar su revolución. Los Estados Unidos no habían hecho nada para ayudar a Cuba en su necesidad de progreso económico, y cuando Kennedy llegó al poder era ya demasiado tarde.

El presidente se resistió a aceptar el plan de ataque de la CIA en varias ocasiones, pero acabó cediendo ante las presiones de los militares. En abril de 1961 comenzó la operación, pero la resistencia de las tropas castristas y del pueblo cubano convirtieron el desembarco en la Bahía de Cochinos en un estrepitoso fracaso. Kennedy y su administración sufrieron un duro golpe, y Castro anunció que Cuba se había convertido en una república socialista; la invasión tuvo, pues, un efecto completamente opuesto al deseado.

Respecto a la URSS, Kennedy intentó un cierto acercamiento que se visualizó en junio de 1961 en la entrevista con Nikita Kruschev que tuvo lugar en Viena. Pero la invasión abortada de la Bahía de Cochinos, la erección del muro de Berlín y, sobre todo, el descubrimiento de una base de misiles con carga nuclear en Cuba instalada por los soviéticos interrumpieron las negociaciones.

Kennedy firma la orden de bloqueo naval a Cuba

El temple de Kennedy se puso de manifiesto cuando exigió al dirigente soviético el desmantelamiento de aquellas bases; durante varios meses angustiosos se temió que el conflicto desencadenara una guerra nuclear, pero Kruschev terminó por ceder y la llamada crisis de los misiles acabó constituyendo un éxito indudable para el presidente norteamericano. A pesar de todo, posteriormente se produciría un entendimiento definitivo entre las dos superpotencias, plasmado en 1963 con la firma del Tratado de Moscú sobre el control y disminución de las pruebas nucleares en la atmósfera.

En cuanto a la Alianza para el Progreso, destinada en principio a favorecer el surgimiento y consolidación de regímenes democráticos en el hemisferio americano, no impidió la extensión del militarismo ni el apoyo de los Estados Unidos a los gobiernos dictatoriales que respaldaron las posiciones de Washington. No hay que olvidar que la primera incursión de la CIA en Vietnam se llevó a cabo bajo su mandato. Si sus fines eran indudablemente democráticos, no lo eran tanto los medios de lograrlos. El principal artífice del hombre político había sido alguien tan poco digno de crédito como su padre; a este respecto el ex presidente Truman, dirigiéndose a un temeroso del catolicismo de Kennedy, dijo: «Yo no temo al papa, sino al papá».

Kennedy y Jacqueline momentos antes del asesinato

En 1963, Kennedy comenzó a preparar el terreno para las siguientes elecciones e inició una gira por diversas ciudades del país. El 22 de noviembre de 1963 John Kennedy y su esposa, seguidos del vicepresidente Lyndon B. Johnson, entraron en Dallas. Era parte de su campaña en la zona más reacia del país con vistas a su reelección de 1964. Cuando recorría sus calles en un coche descubierto, unos disparos sonaron por encima de los vítores y segaron su vida. Poco después moría en el hospital, desatando la consternación del mundo entero.

Según el informe Warren, el autor del magnicidio fue Lee Harvey Oswald, que desde lo alto de un edificio disparó con un fusil de repetición con mira telescópica. Sin embargo, subsistieron serias dudas sobre la exactitud de esta versión, y desde entonces han sido señalados como culpables desde la mafia hasta la sociedad racista Ku Klux Klan, pasando por los trust petrolíferos y armamentistas y la propia CIA. El enigma sigue abierto y probablemente nunca llegará a resolverse.

El funeral de Kennedy