En términos teológicos, Nuevo Testamento significa la Nueva Alianza establecida por Dios con toda la humanidad en su Hijo Jesucristo, continuación y cumplimiento de aquella primera Antigua Alianza establecida con su pueblo escogido, el pueblo de Israel, en el monte Sinaí. Desde el punto de vista literario, se entiende por Nuevo Testamento el conjunto de libros en los cuales los discípulos de Jesús dejaron constancia de la instauración y primeros años de esa nueva y definitiva alianza. El Nuevo Testamento se compone de 27 libros, aceptados unánimemente por católicos, ortodoxos y protestantes: los cuatro Evangelios, el Libro de los Hechos de los Apóstoles, las trece Epístolas de San Pablo, la Epístola a los Hebreos, las siete Epístolas Católicas de Santiago, San Pedro, San Juan y San Judas y el Apocalipsis de San Juan.

Los cuatro evangelios nos informan sobre la manera en que eran recibidas en las primeras comunidades cristianas la vida y la enseñanza de Jesús de Nazaret. Es necesario advertir que, en el momento de la consignación por escrito de las tradiciones evangélicas transmitidas en las primeras comunidades cristianas, varios de los apóstoles todavía vivían. Los Hechos de los Apóstoles (redactado probablemente por Lucas entre los años 65-80) describen de manera viva y detallada, aunque sólo parcialmente, los comienzos de la Iglesia desde la Ascensión y Pentecostés (hacia el año 30) hasta la llegada de San Pablo a Roma hacia el año 61. Lucas, compañero de Pablo, fue un testigo de primera mano en todo lo que se refiere a la misión y viajes de su maestro y a las comunidades por él fundadas.

A diferencia de los escritos del Antiguo Testamento, los del Nuevo Testamento fueron compuestos en un breve lapso de tiempo; concretamente, durante la segunda mitad del siglo I. Todos ellos nacieron en las comunidades cristianas y tuvieron la finalidad de consolidar la fe de las mismas y de las nuevas que se iban fundando. Resulta difícil determinar la fecha en que los distintos libros del Nuevo Testamento fueron redactados; pero, con el apoyo de criterios internos y externos, sí se puede determinar un cierto orden cronológico en su aparición y, en muchos casos, la época en que fueron escritos.

Así, por ejemplo, las Epístolas de San Pablo fueron escritas entre los años 50 y 67. La primera de las Epístolas de San Pedro fue escrita un poco antes del 64, mientras que la segunda (escrita no por él sino por algún discípulo) y la de Santiago son difíciles de datar. Los Evangelios y el Libro de los Hechos de los Apóstoles fueron escritos entre los años 65 y 100. De finales del siglo I son las Epístolas de Juan y de Judas, así como el Apocalipsis y la Epístola a los Hebreos.

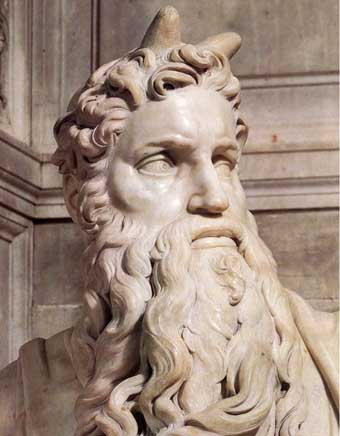

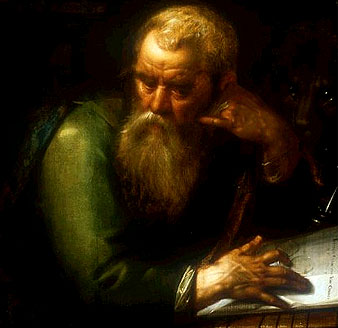

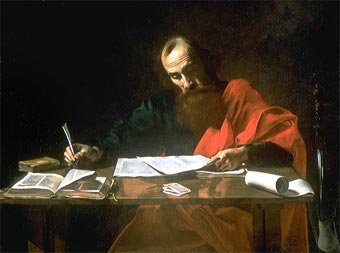

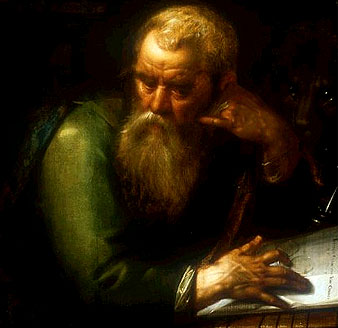

San Pablo escribiendo sus Epístolas

Fueron muchos los cristianos que se propusieron contar en sus escritos cuanto había ocurrido desde el principio, tal y como nos lo advierte Lucas al inicio de su evangelio (1,1). Pero no todos esos escritos del siglo I fueron aceptados como inspirados por Dios y, por lo tanto, admitidos como parte de las Sagradas Escrituras. Se hizo una selección antes de incluirlos en un canon. Los criterios utilizados para determinar la canonicidad de los escritos fueron tres: 1°) el origen apostólico de un escrito, es decir, que hubiera sido escrito por un apóstol o por un discípulo directo de algún apóstol; 2°) la plena concordancia del escrito con la tradición viva de la Iglesia, es decir, su ortodoxia; 3°) la utilización de los escritos en la lectura pública de un buen número de iglesias.

A finales del siglo II, el apologista Taciano, discípulo de Justino, fusionó en uno los cuatro evangelios, en la obra llamada Diatesarón ("cuatro en uno"); esa obra fue traducida a varios idiomas y adoptada como base de la catequesis para pueblos bárbaros que iban llegando al Imperio romano. Ello demuestra que los cuatro evangelios no gozaban todavía de la autoridad que luego tuvieron, aunque ya habían comenzado a ser citados como tales desde mediados del siglo II. La lista de obras más antigua que conocemos es la del llamado "canon de Muratori", un texto del siglo II descubierto por el investigador Muratori en 1740. Este documento, del que falta la parte inicial que ciertamente hablaba de Mateo y Marcos, menciona los evangelios de Lucas y Juan, el Libro de los Hechos de los Apóstoles, las Epístolas de San Pablo, las Epístolas Católicas y el Apocalipsis.

En el siglo III se comenzó a dar el nombre de Nuevo Testamento al conjunto de los escritos considerados canónicos. Pero la lista no estaba completamente definida. Ésta aparece por primera vez en los escritos del historiador del siglo IV Eusebio de Cesarea, el cual, sin embargo, refleja la duda sobre la canonicidad del Apocalipsis, que era rechazado todavía por varios teólogos, especialmente los orientales. Sería San Atanasio quien a finales del mismo siglo IV consiguió que el libro fuera también aceptado por los orientales. El primer catálogo completo del Nuevo Testamento fue promulgado, junto con el canon católico actual para el Antiguo Testamento, en el concilio de Hipona (norte de África) en el año 393. Fue luego confirmado por el concilio de Cartago en el 419 y por los orientales en el concilio de Trullo (692). Y también por los concilios ecuménicos de Florencia (1441, contra los jacobitas) y de Trento (1546) para zanjar la cuestión ante las dudas proferidas por Lutero y otros protagonistas de la Reforma respecto a la autenticidad de la Epístola a los Hebreos, de las Epístolas de Santiago y Lucas y del Apocalipsis. Hoy día no existe ninguna divergencia entre ortodoxos, católicos y protestantes respecto al canon del Nuevo Testamento.

En el Nuevo Testamento la palabra evangelio significa "buena noticia" y está usada para expresar todo el contenido de la misión de Jesús y de la predicación primitiva. En labios de Jesús, evangelio significa la buena noticia de que el reino de Dios ha comenzado a hacerse presente entre los hombres (Mc 1,14-15). En la predicación apostólica, significa la buena noticia de la muerte y resurrección de Jesús, porque en estos acontecimientos descubrían que Dios había comenzado a cumplir sus promesas.

El evangelio y su mensaje es uno, pero está expresado en diversas teologías o diversos enfoques según los diversos escritos. Tenemos en primer lugar el enfoque de los cuatro Evangelios y del Libro de los Hechos de los Apóstoles, que nos ofrecen una teología de la memoria de Jesús; estos libros tienen como finalidad demostrar que la predicación de Jesús es algo histórico y no un sistema ideológico abstracto. Luego se encuentra la teología kerigmática, propia de la mayor parte de las Epístolas de San Pablo y de la Epístola a los Hebreos: es la teología del anuncio, del pregón de aquello que los apóstoles han vivido y experimentado, experiencia centrada en la resurrección del crucificado. La teología de la praxis consiste en orientaciones sobre práctica de la vida cristiana; es verdad que casi todas las cartas contienen alguna orientación en este sentido, pero algunas, como la de Santiago y la primera de Pedro, lo hacen con una insistencia particular. Otras, como la de Judas, la segunda de Pedro y las de Juan, se centran más concretamente en orientaciones para los casos de divisiones internas en las comunidades. Finalmente tenemos la teología profética, propia del Apocalipsis, que entronca con el profetismo del Antiguo Testamento y proporciona elementos para una interpretación de la historia a la luz de la venida de Cristo.

El Evangelio de San Mateo

Mateo era perceptor de impuestos en Cafarnaum, por donde pasaba el "camino del mar" que recorrían las caravanas que desde el interior de Siria se dirigían a los centros mercantiles del Mediterráneo y de Egipto. La vocación de Mateo al apostolado se conoce con cierto detalle, como en general la de los principales seguidores de Jesús. Su condición de publicano le situaba moralmente al margen de la sociedad palestina, que consideraba a los recaudadores de impuestos como pecadores públicos por razón de su odiado oficio. Jesús, pasando por Cafarnaum, vio a Mateo en su escritorio y le invitó a que le siguiese. Mateo respondió a su llamada e invitó a sus compañeros a un solemne banquete de despedida, al cual asistió Jesús. Emprendió así la sublime aventura del apostolado abandonando sus registros y su oro, a los que no podría ya volver.

San Mateo y el ángel (c. 1635), de Guido Reni

Testigo fiel de la vida de Cristo, recogió primero en lengua aramea un considerable caudal de "dichos" y actos (sobre todo de discursos) del Salvador, particularmente en vistas a una apología del cristianismo ante los judíos. El Evangelio de San Mateo es el primero de los Evangelios, y fue escrito en Jerusalén, originalmente en lengua aramea, traduciéndose luego al griego. No se conoce exactamente la fecha de su composición. Según el testimonio de San Ireneo, que afirma que lo escribió "mientras San Pedro y San Pablo divulgaban la buena nueva del Evangelio en Roma", cabe suponer que fue alrededor de los años 63-67 d.C. Junto con los Evangelios de San Marcos y San Lucas constituye el grupo de los tres Evangelios llamados "sinópticos", semejantes por su léxico, por la selección de los relatos y por el orden, y tan sólo diferentes en ciertos detalles.

El libro se divide en tres partes. La primera narra la infancia de Jesús y su vida oculta (I, 11): la genealogía de Jesús, la concepción virginal y el nacimiento del Salvador, la adoración de los Magos, la huida a Egipto y el retorno de este país. La segunda parte describe la vida pública de Jesús (III-XXV). Se presentan algunos hechos de su predicación, así como las circunstancias que vienen a demostrar que Jesús, aunque rechazado por el Sanedrín, es el Mesías, a la vez que señalan la verdadera naturaleza del reino de Dios. Finalmente, la parte tercera relata la pasión y el triunfo de Cristo (XXVI-XXVII): los preparativos de la Pasión, la Pasión y muerte de Jesús, su glorificación, resurrección y apariciones. La conexión entre los diversos episodios se realiza mediante procedimientos muy elementales, y, a veces, resumiendo lo que anteriormente se ha dicho.

El relato de San Mateo no constituye una biografía histórica de Jesús, como tampoco lo son las narraciones de los demás evangelistas. San Mateo reúne y enlaza las palabras y hechos de Jesús, pronunciadas o acaecidos en circunstancias diversas. La predicación de Jesús, las parábolas (en número de ocho), las máximas y los discursos mantienen esta estrecha unión. Ha sido posible concretar en San Mateo una distribución de los relatos y máximas en tríadas y septenarios. Así, la tentación tiene tres episodios, y Jesús reza por tres veces en Getsemaní. El número siete es el de las virtudes, las peticiones del Padre Nuestro, las parábolas del capítulo XIII, las maldiciones del capítulo XIII; también se recomienda perdonar setenta veces siete (XVIII, 22).

En conjunto puede decirse que si el estilo de San Mateo ofrece algunas características peculiares, éstas no le alejan, como a otros escritores sagrados, de la lengua clásica. Comparado con el de San Marcos, el vocabulario del Evangelio de San Mateo contiene menor proporción de elementos que no se encuentran en la lengua clásica ni en los escritores. En cambio, el narrador se muestra completamente extraño a la cultura grecolatina, habituado a la lectura de la Biblia griega, de la que adopta la especial fraseología. Largos discursos rompen la monotonía de la narración. Entre ellos es celebérrimo el "Sermón de la Montaña", tan elevado de contenido como penetrado de verdadera poesía. Asimismo, la invectiva contra los fariseos recuerda el apasionamiento de algunos fragmentos proféticos de Isaías. Las numerosas máximas confieren una originalidad característica al Evangelio de San Mateo. Tranquilo y objetivo en su relato, Mateo revela cualidades de orden y de armonía que evidentemente responden a su mentalidad semítica, y no renuncia a dejar que asomen de vez en cuando indicios de su antigua profesión, como puede verse por sus precisas referencias a todo cuanto tiene que ver con el comercio y con la moneda.

La preocupación por cimentar la vida de Jesús en las profecías del Antiguo Testamento da a su breve libro un tono solemne, con ecos que se pierden en la lejanía de los milenios. Los primeros adversarios paganos del cristianismo, Celso, Porfirio y Juliano, hacían hincapié en la vocación de Mateo para acusar a la nueva religión de inhumana locura; pero si el gesto de Mateo fue el resultado de una madura meditación sobre cuanto Jesús había dicho y hecho en Cafarnaum, no por ello perdió ni un ápice de su valentía, y revela una audacia de la que los antiguos no tenían ejemplo. El "sermón de la montaña", que Mateo es el único que transcribe ampliamente (cap. V-VII), es uno de los signos de su sensibilidad religiosa y poética.

El Evangelio de San Marcos

En la historia de la Iglesia primitiva, Marcos es una figura secundaria, pero llena de gracia y de vivacidad. Muchos autores le sitúan en el relato evangélico, identificándole con el jovencito que, en Getsemaní, apareció vestido únicamente con una sábana, despertado por el barullo de la gente armada que había llegado para capturar a Jesús. También fueron puestas las manos sobre el incauto espectador, quien, sin embargo, abandonando su ligera indumentaria, logró escapar (Evangelio de San Marcos, cap. XIV, 51).

San Marcos fue uno de aquellos apreciables hombres que renuncian a destacar para consagrarse al servicio de una personalidad de mayores iniciativas. De familia acomodada, dio sus primeros pasos en el apostolado con su primo San Bernabé y con San Pablo, a quienes sirvió como "ministro" en el primer viaje misionero, reservándose las funciones exteriores para aliviar a aquéllos. Inesperadamente, le faltaron los ánimos y quiso volver atrás, y así, en el siguiente viaje, San Pablo no le quiso entre sus acompañantes.

Aparece luego en Asia Menor asociado al ministerio de San Pedro, quien le dio pruebas de un cariño paternal. En Roma fue nuevamente compañero de San Pablo, que le manifestó particular estimación preguntando por él desde Éfeso en la época de su último cautiverio. En la Ciudad Eterna se le pidió que reuniera los recuerdos de San Pedro acerca de la vida de Jesús, y, de esta suerte, escribió el segundo Evangelio, en el que la divina figura del Maestro revive con una riqueza de matices concretos y de colores que hacen de la minúscula obrita la biografía más rápida pero asimismo más ágil y dramática de Jesús.

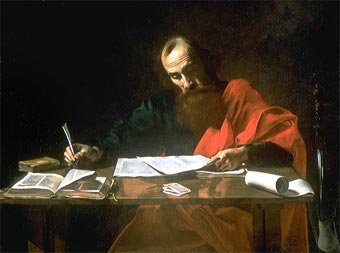

Marcos el Evangelista (1605), de Gortzius Geldorp

Una tradición histórica segura sitúa en efecto la redacción de este Evangelio en estrecha dependencia con el Apóstol Pedro. Los testimonios al respecto de Papías, de San Justino o de Ireneo, en una época cercana al autor, son en extremo importantes. San Clemente de Alejandría añade: "algunos oyentes de las predicaciones de San Pedro en Roma rogaron a Marcos que pusiera para ellos por escrito lo que predicaba Pedro... Marcos los había contentado. Cuando Pedro lo supo, no prohibió a Marcos que lo publicase ni lo animó a ello; pero luego de reconocer la verdad de lo que allí estaba escrito, aprobó el contenido". Una confirmación de que "Marcos escribió su Evangelio como oyó del Apóstol Pedro" la tenemos en el mismo texto. En efecto, en él se ponen de relieve las acciones de Pedro que redundan en su desdoro y, en cambio, se callan las contadas por otros evangelistas, que redundan en su gloria. Así, San Marcos describe más minuciosamente que los otros evangelistas la triple negación de Pedro. Entre los discursos de Pedro en los Hechos de los Apóstoles y el segundo Evangelio se advierte además una analogía de concepción y desarrollo de catequesis que hace verosímil la existencia de una relación de dependencia entre las dos obras.

Escrito en lengua griega en Roma, en fecha incierta, el Evangelio de San Marcos es el más breve de los cuatro. Prescinde de exponer noticia alguna de la vida infantil de Jesús, y cuenta sólo su vida pública, comenzando con las palabras "Principio del Evangelio de Jesucristo Hijo de Dios". Puede dividirse en cuatro partes. En la primera, la del comienzo del ministerio público, se desarrollan la predicación de San Juan Bautista en el desierto (I, 1-5) de donde le viene al evangelista el símbolo del león; el bautismo de Jesús y su retiro en el desierto (I, 9-13); la predicación del Evangelio del Reino de Dios en Cafarnaum y en sus alrededores (I, 14-III, 35), y la enseñanza y los milagros en torno al lago de Tiberíades (IV, 1 - V, 43). La segunda parte relata el ministerio de Jesús en Galilea; Jesús vuelve a su Patria, escoge a sus discípulos, y con ellos se va luego más allá del mar de Tiberíades (VI, 1 - VII, 23); de allí a la Galilea septentrional, a Tiro y Sidón; después de haber obrado milagros pasa por Cesarea de Filipo, desciende al Tabor y finalmente se vuelve a hallar en Cafarnaum (VII, 24-IX, 50). En la tercera parte, Jesús cruza Perea y va a Judea (X). En la cuarta y última son descritas la Semana Santa y la Pasión (XI, 1 - XVI, 18). El Apéndice (XVI, 19 - XX) trata de la misión de Jesús y de la eficacia de la misión Apostólica.

Prescindiendo de la primera parte, que puede ser considerada como un proemio, en la segunda, dedicada al ministerio de Jesús en Galilea, el orden de las narraciones parece ser histórico y geográfico, como lo demuestran las muchas indicaciones espaciales y temporales. Sin embargo, no puede excluirse que este orden sea un poco artificial; no es, en efecto, muy verosímil que Jesús no hubiera pasado nunca dos veces por la misma región. Como en el Evangelio de San Mateo, también en éste se nota un progreso lento en la revelación mesiánica. Jesús, al comienzo de su ministerio, no hace indicación alguna a sus discípulos de su misión; los prepara poco a poco, y finalmente hace proclamar a Pedro que Él es el Mesías Hijo de Dios. Da a conocer progresivamente lo que debe ser el reino mesiánico y llega a predecir muy tarde su Pasión, Muerte y Resurrección.

El relato de San Marcos es, en general, idéntico al de San Mateo y San Lucas. Sólo contiene cinco trozos propios: dos parábolas, dos milagros y un fragmento histórico en el capítulo tercero (III, 20-21), que refiere la inquietud de los padres de Jesús. Las dos parábolas propias de San Marcos son las de la semilla que crece (IV, 26-29) y la del amo que parte de su casa y no sabe cuándo volverá (XIII-34). Los dos milagros son la curación de un sordomudo (VII, 31-36) y la curación del ciego de Betsaida (VIII, 22-26). San Marcos nos ha legado además algunas frases características de Jesús, pasadas en silencio por otros evangelistas: "El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado" (I, 27) o "Todas estas cosas malas proceden de dentro" (VII, 22). Los sentimientos de odio que se manifiestan en los adversarios de Jesús son expresados de la misma manera por los otros dos Sinópticos, pero hay un pormenor de gran importancia: los Herodianos se habían unido con los Fariseos y los Escribas contra Jesús (III, 6).

San Marcos da a conocer las disposiciones de los discípulos hacia el Maestro, pero refiere además los sentimientos y las impresiones del propio Jesús: "Jesús, vueltos los ojos hacia ellos con ira" (II, 5); "tuvo compasión de la muchedumbre que le seguía porque eran como ovejas que no tienen pastor, y se puso a instruirlos largamente" (VI, 34). Otra de las características de San Marcos es su procedimiento de dramatizar la narración: no expone los hechos sino que los traduce en acción y pone en boca de Jesús el discurso directo.

Frente a los otros evangelistas, aparecen además como peculiaridades de Marcos su percepción de lo popular y su estilo agudo y literariamente despreocupado. La tradición habla de su origen levítico e indica una particularidad fisiológica suya: tenía los dedos cortos. Simbolizado, como los otros evangelistas, por uno de los cuatro ríos terminales y, posteriormente, por el león alado del Apocalipsis, la iconografía medieval lo representó a menudo acompañado por San Pedro, que le dicta el Evangelio.

El Evangelio de San Lucas

Al evangelista Lucas, discípulo y compañero de San Pablo en sus últimos viajes y en su prisión en Roma, se le atribuye el tercer Evangelio; la autenticidad del libro quedó acreditada por el testimonio patrístico y el canon de Muratori. Médico de profesión y antioqueno, San Lucas es el más erudito de los autores del Nuevo Testamento. Escritor doctísimo y escrupuloso historiador, emplea a veces un griego de refinada elegancia, y en algunos casos no rehuye la imitación de modelos semíticos. Dante le definió como "el cronista de la magnanimidad de Cristo", y, efectivamente, Lucas se muestra sensible a cuantos dichos y hechos del Maestro expresan a lo vivo el espíritu de caridad del Evangelio.

Dotado de una sensibilidad delicadísima, pone cuidadosamente de relieve el papel de las mujeres en la historia de Jesús, y narra con gracia inimitable los episodios de la infancia del Salvador. El arte le debe todos los temas de inspiración evangélica más apreciados y frecuentes. Una tradición le hace pintor; de esta profesión conoció, si no la técnica, por lo menos el arte de una representación esencial y dramática de los acontecimientos. San Lucas recogió las parábolas de Jesús más expresivas y de supremo valor no solamente religioso y humano, sino también literario (por ejemplo, El hijo pródigo, El buen samaritano, Lázaro y el rico Epulón o El fariseo y el publicano).

San Lucas pintando a la Virgen María (1602),

de Marten de Vos

Autor también de los Hechos de los Apóstoles, San Lucas tuvo conciencia de ser el primer historiador del cristianismo, y elaboró las dos obras con segura intuición y método riguroso. La presencia de su personalidad sólo se vislumbra a través del gusto y de la medida con que dispone y refiere el material que había ido recogiendo de fuentes incontrovertibles mediante largas indagaciones. Dijo Renan que el Evangelio de San Lucas es el mejor libro que jamás se haya escrito; y hubiera podido añadir que la personalidad de su autor es una de las más vivas y cordiales de cuantas gravitan en la órbita de los protagonistas principales de la historia del cristianismo primitivo. Además de ser el primer historiador cristiano, es también el primer artista de la nueva religión. En la proximidad de San Pablo, Lucas vivió un cristianismo profundo, cuyos orígenes y primeros progresos expresó bajo el sello de la poesía y la verdad.

Escrito en griego entre los años 60-63 d. de C., el Evangelio de San Lucas fue quizás compuesto en la misma capital romana. En su organización, admirable incluso desde el punto de vista literario, pueden apreciarse, tras un prefacio (I, 1-4), cinco partes. Primera parte: infancia; anuncio del Precursor y del nacimiento de Jesús; visita de la Virgen María a Santa Isabel; nacimiento del Precursor y de Jesús; presentación en el Templo; Jesús entre los doctores (I, 5 - II, 52). Segunda parte: preparación a la vida pública; predicación de San Juan Bautista; bautismo (genealogía) y tentaciones de Jesús (III-IV,13); ministerio de Jesús en Galilea; milagros y predicación, como en los otros Sinópticos (IV, 14 - IX, 50). Tercera parte: último viaje de Jesús desde Galilea a Jerusalén; milagros y predicación, como en los otros Sinópticos (IX, 51 - XIX, 28). Cuarta parte: historia de la pasión y muerte de Jesús, como en los otros Sinópticos (XIX, 29 - XXIII, 55). Quinta parte: resurrección de Jesús, su aparición, su ascensión (XXIV, 1-52).

Los episodios que aparecen exclusivamente en el Evangelio de San Lucas son muy numerosos. Desde el punto de vista lingüístico, el vocabulario es más rico que el de los demás evangelistas y autores sagrados; y si bien el libro debe incluirse entre las producciones del griego vulgar, posee con todo una superioridad que lo aproxima a los clásicos. Lucas evita hebraísmos, aramaísmos y latinismos; sabe componer con arte y dar a sus narraciones un carácter a la vez simple y grandioso, expresar con gracia los diversos sentimientos de las personas que introduce en escena y retratarlas de manera perfecta.

El evangelista advierte en el prefacio que se propone hacer una obra histórica. En su prólogo imita a los grandes historiadores griegos (Herodoto, Tucídides y Polibio), y, a semejanza de ellos, comienza su libro señalando las fuentes en que se inspiran sus relatos, cómo los compone y el objetivo que persigue. Relaciona sus datos cronológicos con los de la historia profana (II, 13-III, 1), pero, al igual que los otros Sinópticos, no es un simple cronista de la vida de Jesús; algunas veces, como San Mateo y San Marcos, reúne discursos y milagros hechos en distintas circunstancias. Desde el punto de vista doctrinal, el Evangelio de San Lucas es llamado "ebionita", es decir, Evangelio de los pobres. La pobreza triunfa sobre la riqueza terrena, y, en medio de una luz maravillosa, aparece la doctrina de la salvación universal: el individualismo judío queda vencido.

El Evangelio de San Juan

Autor además del Apocalipsis y de tres Epístolas, San Juan prevalece netamente sobre los demás evangelistas incluso en la iconografía, gracias al importante lugar que corresponde a Juan en todas las representaciones de la cena y de la crucifixión. Entre los doce discípulos que siguieron a Jesucristo, San Juan es el personaje más claramente dibujado por los Evangelios. Ya los tres Sinópticos dan a su figura un especial relieve, pero los escritos del propio Juan le añaden abundantes recuerdos personales y revelan, en un lenguaje humilde y sutil, los más recónditos pliegues de su alma. La misma perífrasis con que Juan se designa tímidamente a sí mismo como "el discípulo amado de Jesús", recoge de lleno, resumiéndolas, las características de su personalidad y de la aventura espiritual a que ésta estaba destinada. En efecto, sólo gracias a aquella predilección de Jesús se pone de manifiesto su riqueza interior.

Nacido en el seno de una acomodada familia de pescadores de Cafarnaum o de la vecina Betsaida, San Juan Evangelista fue uno de los primeros seguidores de Jesús y formó parte de aquel triunvirato de íntimos que tuvo el privilegio de asistir a los episodios más significativos de la vida del maestro, como la resurrección de la hija de Jairo o la agonía de Getsemaní. En la última cena, San Juan reposó la cabeza en el pecho de Cristo (si se identifica a Juan con el anónimo discípulo predilecto del cuarto Evangelio) y fue el único de los Apóstoles que estuvo presente en la crucifixión.

El evangelista fue acogido en la familia carnal de Jesús, convirtiéndose en el fiel guardián de María, y llegó a ser el más sublime cantor del amor cristiano. Suya es la frase "Dios es amor", y, antes de ser desterrado a Patmos, y luego de haber sufrido, según se cuenta, la inmersión en una caldera de aceite hirviendo sin sentir daño alguno, aconsejaba a los discípulos: "Hijos míos, amaos los unos a los otros. Éste es el gran precepto que Cristo nos ha enseñado". Las últimas palabras que Jesucristo le dirige en la tierra son casi una duda, una alusión simbólica y ciertamente el signo de un destino singular: "¿Y si yo quiero que éste se quede hasta mi regreso?..." (Juan, XXI, 21-22). Por ello, en su vejez, se difundió el rumor de que no moriría hasta el regreso de Cristo. Falleció al parecer en Éfeso, a muy avanzada edad.

San Juan Evangelista (c. 1600), de El Greco

Escrito en lengua griega (e indudablemente en Éfeso, según el autorizado testimonio de San Ireneo), el Evangelio de San Juan suscitó largas controversias acerca de la fecha exacta de su composición. Teniendo en cuenta, sin embargo, el hecho de que el apóstol lo escribió en edad avanzada (como lo atestiguan Epifanio y Eusebio), al regresar de su destierro bajo el emperador Nerva (96-98), y que, según refiere San Jerónimo, su autor murió 68 años después de la Pasión de Jesús, puede establecerse casi con certeza la fecha de la redacción alrededor de los años 96-98 d. de C.

Los dos papiros Ryland's y Egerton, descubiertos respectivamente en 1920 y 1934 en Egipto, nos hacen saber que este Evangelio era reconocido e incluso iba unido a los evangelios sinópticos desde la primera mitad del siglo II. El libro comienza con un prólogo en donde se contiene, más aún que en las páginas de San Pablo, gran parte de la teología cristiana. En él (I, 1-18) se presenta a la persona del verbo de Dios, Luz y Vida, que se manifiesta por medio de la creación y de la encarnación y que da, a los que le reciben creyendo en él, la filiación divina. Ya en estas afirmaciones iniciales aparecen las tres verdades predicadas en todo el libro: Jesús está unido sustancialmente con Dios Padre; es luz (verdad) y vida (gracia) de los hombres; es, finalmente, verdadero Dios.

En la primera parte (I, 19-XII, 50) Jesucristo es revelado al mundo; resplandece en las tinieblas que no quieren recibirle. Esta manifestación de Jesús viene preparada mediante el testimonio de Juan Bautista, la vocación de los discípulos y un primer milagro en el que resplandece la gloria de Cristo. Sigue la primera manifestación pública en Judea, tras la cual es recibido primero por los samaritanos y después por los galileos como Salvador del mundo. Una nueva manifestación en Jerusalén, con el milagro de la piscina probática, suscita el odio de los judíos. En Galilea, Cristo se revela como pan de vida y lo confirma con el milagro de la multiplicación de los panes; el pueblo no cree, ni tampoco sus discípulos; sólo Pedro expresa su fe en las palabras del Salvador.

En los capítulos VII, VIII, IX y X Jesús precisa mucho más su doctrina, con el consiguiente acrecentamiento de la animosidad por parte de los fariseos. Es luz del mundo, y lo demuestra con la curación del ciego de nacimiento. El milagro de la resurrección de Lázaro revela todo su poder y confirma su misión. Jesús va a Efraim, después a Betania en casa de Lázaro, entra triunfalmente en Jerusalén y, por última vez, habla de su grandeza y de su futura exaltación. Llegado a este punto, el evangelista parece hacer una recopilación de lo antedicho hablando de las causas de la incredulidad y aduciendo una categórica afirmación de Cristo.

En la segunda parte (XIII-XXI, 25), resplandece la caridad de Cristo para con sus discípulos. Les da en la última cena los supremos ejemplos de caridad y humildad, y en un postrer discurso los consuela y los confirma en su fe. En su última oración al Padre, Jesús pide su glorificación, la protección y la santificación para sus Apóstoles y la caridad y la unión para todos los que han de creer en él. Desde el capítulo XVIII al XXI, 24 se pone de manifiesto la caridad de Cristo, y su condición mesiánica en la Pasión y en la Resurrección. Los dos últimos versículos nos dan indicaciones acerca del autor del Evangelio y nos informan de que en él no se contiene todo cuanto hizo Jesús.

El carácter más sobresaliente de este Evangelio, si se confronta con los Sinópticos, es su riqueza en discursos y su pobreza en relatos. Esa tendencia sobre todo doctrinal no excluye una exposición histórica. Pero su cronología se limita a las grandes líneas, a la distribución de la vida de Cristo dentro de las Pascuas. El evangelista se propuso un triple objetivo. El primero, dogmático, probar que Jesús es el Mesías anunciado por los Profetas, el verdadero Hijo de Dios (II, 17; III, 14; III, 18; XIX, 24, 28, 36; XX, 31). Jesús es descrito continuamente como el verdadero Prometido por los Profetas, y su divinidad queda claramente atestiguada en todo el libro.

El segundo objetivo que San Juan se propone es apologético: refutar el error de Cerinto, que negaba la divinidad de Cristo; refuta también a los ebionitas, reos de la misma herejía. No pudo pensar en las herejías gnósticas y de Marción, las cuales surgieron posteriormente, pero puede decirse que las destruyó de antemano. Su tercer objetivo es histórico: es evidente en San Juan la intención de completar la narración de los Sinópticos. San Clemente de Alejandría observa que la misión terrena de Jesús había sido confirmada en los otros tres Evangelios, y que a San Juan le incumbía narrar los hechos que atestiguaban el ministerio divino de Jesucristo. Y el propio evangelista lo confirmó (XX, 31).

Por ello descarta muchos hechos que supone conocidos por medio de los otros Evangelios; no refiere todos los preceptos morales del Sermón de la Montaña, no reseña más que cinco milagros de Jesús, no menciona el viaje de Jesús a Galilea; sólo recuerda los milagros y los admirables discursos de Jesús en Judea y en Jerusalén, que los otros habían callado. Si consigna dos únicos hechos anteriores a la Pasión, referidos ya por los Sinópticos (la multiplicación de los panes y el paso de Jesús sobre las olas) es para mejor explicar las palabras del Salvador en Judea y en Jerusalén. Añade, además, el episodio del lavatorio de los pies a la cena, fija la época del encarcelamiento de Juan Bautista, precisa el lugar de las tres negaciones de Pedro, determina las cuatro Pascuas y proporciona el medio de coordinar todos los acontecimientos narrados por los otros tres evangelistas y de establecer una concordancia exacta.

El Evangelio de San Juan procede por afirmaciones teológicas presentadas con autoridad y solemnidad y con elevada forma literaria; el episodio de Jesús y la Samaritana y la narración de la resurrección de Lázaro pueden ser comparados con las mejores páginas de San Lucas. Algún relato, como el de la curación del ciego de nacimiento, tiene en cambio un color más semítico, más próximo al estilo de San Marcos. San Juan es dogmático y teólogo por excelencia: es el poeta y filósofo del espiritualismo católico. Orígenes decía: "Si los Sinópticos son la primicia y la parte mejor de la Sagrada Escritura, el Evangelio de San Juan es la primicia de los Sinópticos y de todo el Nuevo Testamento". San Juan posee en sí algo más dulce y afectuoso que los otros evangelistas: se complace en narrar cándidamente el amor que Jesús sentía por él, y, al formular la teología del cristianismo, acentúa los valores llenos de amor y de misericordia que ya no se separarían de la religión.