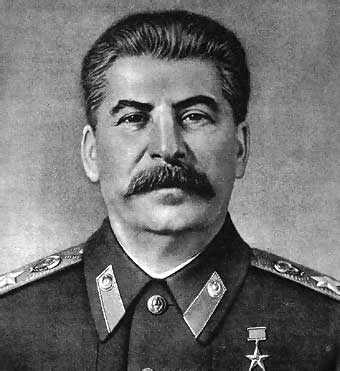

(Sir Winston Leonard Spencer Churchill; Blenheim Palace, Oxfordshire, 1874 - Londres, 1965) Político británico especialmente recordado por su mandato como primer ministro (1940-45) durante la Segunda Guerra Mundial: con su divisa "sangre, sudor y lágrimas", logró elevar la moral de las tropas y de la población civil y sostener la nación hasta la victoria aliada.

Winston Churchill

A lo largo de su brillante carrera, Winston Churchill fue sucesivamente el hombre más popular y el más criticado de Inglaterra, y a veces ambas cosas al mismo tiempo. Considerado el último de los grandes estadistas, siempre será recordado por su rara habilidad para predecir los acontecimientos futuros, lo que en ocasiones se convirtió en una pesada carga para sus compatriotas.

Durante años, Churchill fue algo así como la voz de la conciencia de su país, una voz que sacudía los espíritus y les insuflaba grandes dosis de energía y valor. Su genio polifacético, además de llevarlo a conquistar la inmortalidad en el mundo de la política, lo hizo destacar como historiador, biógrafo, orador, corresponsal de guerra y bebedor de coñac, y en un plano más modesto como pintor, albañil, novelista, aviador, jugador de polo, soldado y propietario de caballerías.

Biografía

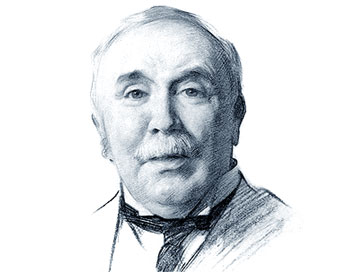

Winston Churchill nació el 30 de noviembre de 1874 en el palacio de Blenheim, por aquel entonces propiedad de su abuelo, séptimo duque de Marlborough. Su padre era lord Randolph Churchill y su madre una joven norteamericana de deslumbrante belleza llamada Jennie Jerome. No hay duda de que en sus primeros años conoció la felicidad, pues en su autobiografía evoca con ternura los días pasados bajo la sombra protectora de su madre, que además de hermosa era culta, inteligente y sensible.

Quizás por ello, al ser internado por su padre en un costoso colegio de Ascot, el niño reaccionó con rebeldía; estar lejos del hogar le resultaba insoportable, y Winston expresó su protesta oponiéndose a todo lo que fuese estudiar. Frecuentemente fue castigado y sus notas se contaron siempre entre las peores. Cuando en 1888 ingresó en la famosa escuela de Harrow, el futuro primer ministro fue incluido en la clase de los alumnos más retrasados. Uno de sus maestros diría de él: "No era un muchacho fácil de manejar. Cierto que su inteligencia era brillante, pero sólo estudiaba cuando quería y con los profesores que merecían su aprobación."

Churchill fracasó dos veces consecutivas en los exámenes de ingreso en la Academia Militar de Sandhurst. Sin embargo, una vez entró en la institución, se operó en él un cambio radical. Su proverbial testarudez, su resolución y su espíritu indomable no lo abandonaron, pero la costumbre de disentir caprichosamente de todo comenzó a desaparecer. Trabajaba con empeño, era aplicado y serio en las clases y muy pronto se destacó entre los alumnos de su nivel.

Poco después se incorporó al Cuarto de Húsares, regimiento de caballería reputado como uno de los mejores del ejército. Estuvo, en 1895, en la guerra de Cuba, y combatió en la India (1898) y el Sudán (1899); en los campos de batalla aprendió sobre el arte de la guerra todo cuanto no había encontrado en los libros, especialmente cuestiones prácticas de estrategia que más tarde le servirían para hacer frente a los enemigos de Inglaterra.

Del periodismo a la política

No obstante, la vida militar no tardó en cansarlo. Renunció a ella para dedicarse a la política y se afilió al Partido Conservador en 1898, presentándose a las elecciones un año después. Al no obtener el acta de diputado por escaso margen, Churchill se trasladó a África del Sur como corresponsal del Morning Post en la guerra de los bóers.

Allí fue hecho prisionero y trasladado a Pretoria, pero consiguió escapar y regresó a Londres convertido en un héroe popular: por primera vez, su nombre saltó a las portadas de los periódicos, pues había recorrido en su huida más de cuatrocientos kilómetros, afrontando un sinfín de peligros con extraordinaria sangre fría. No es de extrañar, pues, que consiguiese un escaño como representante conservador de Oldham en la Cámara de los Comunes (1900) y que, recién cumplidos los veintiséis años, pudiese iniciar una fulgurante carrera política.

Winston Churchill a los 26 años

En el Parlamento, sus discursos y su buen humor pronto se hicieron famosos. Pero su espíritu independiente, reacio a someterse a disciplinas partidarias, le granjeó importantes enemigos en la cámara, incluso entre sus propios correligionarios. No es de extrañar que cambiara varias veces de partido y que sus intervenciones, a la vez esperadas y temidas por todos, suscitaran siempre tremendas polémicas.

En desacuerdo con el partido respecto a la cuestión sudafricana, Churchill se pasó a los liberales en 1904, y en 1906, a los treinta y un años, alcanzó su primer cargo gubernamental en el gabinete de Henry Campbell-Bannerman, que lo nombró subsecretario de Colonias; desde ese puesto defendió la concesión de autonomía a los bóers. Luego fue ministro de Comercio (1908-1910) y del Interior (1910-1911) en el gobierno de quien sería primer ministro entre 1908 y 1916, Herbert Henry Asquith.

La Primera Guerra Mundial

Churchill previó con extraordinaria exactitud los acontecimientos que desencadenaron la Primera Guerra Mundial y el curso que siguió la contienda en su primera etapa. Sus profecías, consideradas disparatadas por los militares, se convirtieron en realidad y sorprendieron a todos por la clarividencia con que habían sido formuladas.

En 1911, tres años antes de estallar la conflagración, el primer ministro Asquith lo nombró lord del Almirantazgo; Churchill se embarcó inmediatamente en una profunda reorganización del ejército de su país. Primero se propuso hacer de la armada británica la primera del mundo, cambiando el carbón por petróleo como combustible de la flota y ordenando la instalación en todas las unidades de cañones de gran calibre. Luego puso en marcha la creación de un arma aérea y, por último, decidido a contrarrestar el temible poderío alemán, impulsó la construcción de los primeros "acorazados terrestres", consiguiendo que el tanque empezase a ser considerado imprescindible como instrumento bélico.

Churchill en 1919

Ante el fracaso de la batalla de los Dardanelos (1915), se vio obligado a dimitir; se reincorporó al ejército y luchó en el frente occidental como comandante y teniente coronel. En 1916, en plena guerra, cayó el gobierno de Herbert Henry Asquith, que fue substituido por David Lloyd George; el nuevo primer ministro llamó de nuevo a Churchill para integrarlo en su gabinete, primero como ministro de Armamento (1917) y luego para la cartera de Guerra y Aire (1918).

Finalizada la Primera Guerra Mundial, Winston Churchill sufrió las consecuencias de la reacción de la posguerra, y durante un tiempo fue relegado a un papel secundario dentro de la escena política. En 1924 se reconcilió con los conservadores y un año después fue puesto al frente del ministerio de Hacienda en el gobierno de Stanley Baldwin. Era una época de decadencia económica, inquietud, descontento laboral y aparatosas huelgas, y el conservadurismo obstinado de que hacía gala no contentó ni siquiera a sus propios colegas. En una palabra, todo el mundo estaba cansado de él y su popularidad descendió a cotas inimaginables años antes.

Retiro entre dos guerras

Entre 1929 y 1939, Winston Churchill se apartó voluntariamente de la política y se dedicó principalmente a escribir y a cultivar su afición por la pintura bajo el seudónimo de Charles Morin. "Si este hombre fuese pintor de oficio -dijo en una ocasión Picasso-, podría ganarse muy bien la vida."

Churchill siguió perteneciendo al Parlamento, pero durante esos años careció prácticamente de influencia. Recobró protagonismo cuando, al observar la creciente amenaza que constituía Adolf Hitler, proclamó la necesidad urgente de que Inglaterra se rearmase y emprendió una lucha solitaria contra el fascismo emergente. En reiteradas ocasiones, tanto en la cámara como en sus artículos periodísticos, denunció vigorosamente el peligro nazi ante una nación que, una vez más, parecía aquejada de una ceguera que podía acabar en tragedia.

Tras la firma en 1938 del Acuerdo de Munich, en el que Gran Bretaña y Francia cedieron ante el poderío alemán, la gente se dio cuenta nuevamente de que Churchill había tenido razón desde el principio. Hubo una docena de ocasiones en las que hubiera sido posible detener a Hitler sin derramamiento de sangre, según afirmarían después los expertos. En cada una de ellas, Churchill abogó ardorosamente por la acción. Pero a pesar de la energía desplegada, sus avisos habían sido ignorados por el gobierno.

El primer ministro de la Segunda Guerra Mundial

El 1 de septiembre de 1939, el ejército nazi entró con centelleante precisión en Polonia; dos días después, Francia e Inglaterra declararon la guerra a Alemania y, por la noche, Churchill fue llamado a desempeñar su antiguo cargo en el Almirantazgo por el primer ministro Neville Chamberlain, que hasta entonces había intentado una inútil política de apaciguamiento frente a Alemania. Todas las unidades de la flota recibieron por radio el mismo mensaje: "Winston ha vuelto con nosotros."

Los mismos diputados que una semana antes lo combatían con saña, lo aclamaron puestos en pie cuando hizo su entrada en el Parlamento. Pero aquella era una hora amarga para la historia del Reino. La nación estaba mal preparada para la Segunda Guerra Mundial, tanto material como psicológicamente. Por eso, cuando fue nombrado primer ministro el 10 de mayo de 1940, Churchill pronunció una conmovedora arenga en la que afirmó no poder ofrecer más que "sangre, sudor y lágrimas" a sus conciudadanos.

Churchill en la radio

El pueblo británico aceptó el reto y convirtió tan terrible frase en un verdadero lema popular durante cinco años; su contribución a la victoria iba a ser decisiva. Churchill consiguió mantener la moral en el interior y en el exterior mediante sus discursos, ejerciendo una influencia casi hipnótica en todos los británicos. Formó un gobierno de concentración nacional, que le aseguró la colaboración de sus adversarios políticos, y creó el ministerio de Defensa para una mejor dirección del esfuerzo bélico. Cuando Francia quedó totalmente sometida al dominio de Hitler, y mientras los Estados Unidos seguían proclamando su inamovible neutralidad, Churchill convocó una reunión de su gabinete y con excelente humor dijo: "Bien, señores, estamos solos. Por mi parte, encuentro la situación en extremo estimulante."

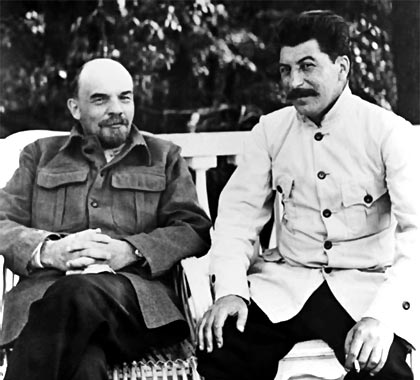

Por supuesto, Churchill hizo todo lo posible para que Estados Unidos y la URSS entrasen en la guerra, lo que consiguió en breve tiempo. Mantuvo estrecho contacto con el entonces presidente de los Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt; en 1941, después del ataque japonés a Pearl Harbour, los norteamericanos declararon la guerra al Japón e incorporaron su valiosísimo potencial militar al bando aliado. También en 1941, el año decisivo de la contienda, Hitler emprendió la invasión de Rusia, poniendo fin a la neutralidad soviética y empujando a Stalin a una frágil alianza con Inglaterra, que Churchill supo conservar, relegando a un segundo plano su visceral anticomunismo y demostrando su pragmatismo.

Como primer ministro, le correspondió participar en las cruciales conferencias de Casablanca (1943), El Cairo (1943), Teherán (1943), Yalta (1945) y Potsdam (1945), en las que se diseñó la estrategia de la guerra y, una vez acabado el conflicto, el mapa político mundial que se mantendría vigente hasta 1989. Durante interminables jornadas dirigió las operaciones militares y diplomáticas trabajando entre dieciséis y dieciocho horas diarias, transmitiendo a todos su vigor y contagiándoles su energía y optimismo.

Por fin, el día de la victoria aliada, se dirigió de nuevo al Parlamento y al entrar fue objeto de la más tumultuosa ovación que registra la historia de la asamblea. Los diputados olvidaron todas las formalidades rituales y se subieron a los escaños, gritando y sacudiendo periódicos. Churchill permaneció en pie a la cabecera del banco ministerial, mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas y sus manos se aferraban temblorosas a su sombrero.

Los últimos años

A pesar de la enorme popularidad alcanzada durante la guerra, dos meses después el voto de los ingleses lo depuso de su cargo. Churchill continuó en el Parlamento y se erigió en jefe de la oposición. En un discurso pronunciado en marzo de 1946 popularizó el término "telón de acero", y algunos meses después hizo un llamamiento para impulsar la creación de los Estados Unidos de Europa.

Tras el triunfo de los conservadores en 1951 volvió a ser primer ministro, y dos años después fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura por sus Memorias sobre la Segunda Guerra Mundial. Alegando razones de edad, presentó la dimisión en abril de 1955, después de ser nombrado Caballero de la Jarretera por la reina Isabel II y de rechazar un título nobiliario a fin de permanecer como diputado en la Cámara de los Comunes.

Reelegido en 1959, ya no se presentó a las elecciones de 1964. No obstante, su figura siguió pesando sobre la vida política y sus consejos continuaron orientando a quienes rigieron después de él los destinos del Reino Unido. El pueblo había visto en Churchill la personificación de lo más noble de su historia y de las más hermosas cualidades de su raza; por eso no cesó de aclamarlo como su héroe hasta su muerte, acaecida el 24 de enero de 1965.