Existe unanimidad en señalar la crisis del sistema liberal y el auge de los totalitarismos como los fenómenos que caracterizaron el panorama político de la Europa de entreguerras (1918-1939). Durante este periodo, la democracia parlamentaria se vio cuestionada tanto por el comunismo, gradualmente consolidado en la Unión Soviética tras el triunfo de la Revolución rusa (1917), como por las diversas ideologías autoritarias que, surgidas en el convulso clima de la posguerra, se han agrupado bajo la denominación genérica de «fascismos». Los dos más importantes son el fascismo italiano y el nazismo alemán, aunque fueron otros muchos los países que por aquellos años cayeron bajo regímenes dictatoriales; de hecho, sólo Gran Bretaña, Francia, los Países Bajos y los países nórdicos mantuvieron sus instituciones democráticas.

La expansión de los fascismos

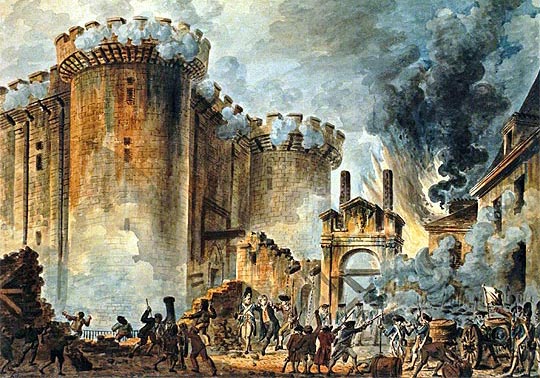

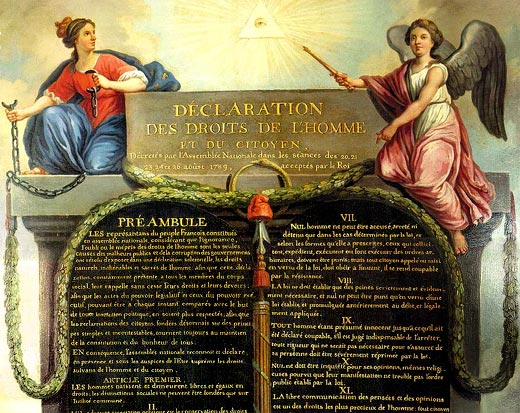

La Primera Guerra Mundial (1914-1918) tuvo una importancia capital en la expansión de la ideología fascista y en su ascenso al poder. El conflicto bélico aceleró el declive de los valores cívicos y humanistas (primacía de la razón, fe en el progreso, defensa de las libertades individuales y de la igualdad de derechos), cuya crisis corrió paralela a la inoperancia de las democracias liberales, incapaces de hacer frente a las gravísimas secuelas del conflicto; tanto el funcionamiento del sistema como sus valores serían blanco de las críticas de las nuevas corrientes fascistas, que se pronunciaron contra el parlamentarismo, la democracia y el igualitarismo con la misma contundencia con la que condenaban el comunismo y el sindicalismo.

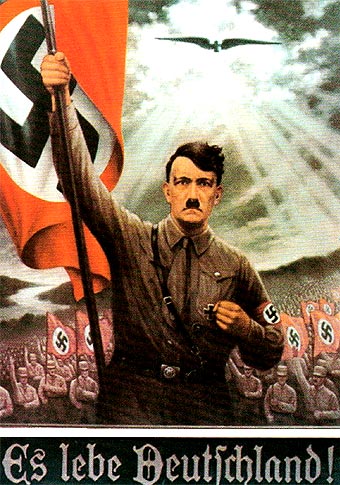

Hitler aclamado por la multitud (Bad Godesberg, 1938)

Por otra parte, lejos de resolver las tensiones económicas y nacionalistas que la habían ocasionado, la guerra exacerbó el sentimiento nacionalista, especialmente en países como Alemania e Italia, humillados por las condiciones impuestas unilateralmente por Francia, Inglaterra y Estados Unidos en el Tratado de Versalles (1919). Alemania fue declarada culpable de la guerra e Italia, pese a formar parte de la coalición vencedora, no vio compensados sus múltiples sacrificios con la recuperación de los territorios reclamados al antiguo Imperio austrohúngaro. Los movimientos fascistas asumieron aquel nacionalismo revanchista que impregnaba el tejido social como uno de sus núcleos ideológicos.

En el terreno social, las consecuencias económicas de la guerra incluyeron el empobrecimiento generalizado de las clases medias y pequeño burguesas; las privaciones y estrecheces se tradujeron en hostilidad contra el Estado liberal, que no hizo o no pudo hacer nada para reintegrarlas a la sociedad de la posguerra. Parados, burgueses arruinados y excombatientes, incapaces de readaptarse a la vida civil, encontraron en las confusas propuestas doctrinales del fascismo y en sus organizaciones una estructura de acogida que daba respuesta a sus preocupaciones y planteaba soluciones radicales a los problemas. Pero en el fortalecimiento y especialmente en el acceso al poder de los fascismos desempeñaron también un importante papel las clases dominantes: los grandes industriales y propietarios agrícolas, ante la amenaza del comunismo, toleraron o recurrieron a las organizaciones fascistas para oponerse a los sindicatos de obreros y campesinos y a los partidos de orientación comunista que los representaban.

Aun contando con estos factores, no debe olvidarse que parte del éxito del fascismo ha de atribuirse a su mismo «atractivo», o al menos a su «novedad» en un contexto de hastío político y de descrédito del sistema, pues el fascismo se oponía en muchos aspectos a la derecha autoritaria clásica. A diferencia de las dictaduras tradicionales, el fascismo se presentó como un fenómeno de masas (no era elitista) y con una doctrina aparentemente revolucionaria (que se orientaba al futuro y no a la defensa de la tradición), encarnada en un líder o caudillo indiscutido (los líderes fascistas fueron de hecho populares). Un partido único y de masas había de tomar las riendas del Estado y dirigir firmemente la nación hacia un victorioso futuro de prosperidad. De no haber sido derrotados en la Segunda Guerra Mundial, la eficacia de sus formidables aparatos propagandísticos y la violenta represión de cualquier atisbo de disidencia hubiesen probablemente permitido a los distintos regímenes fascistas perpetuarse en el poder.

El nazismo

En tanto que ejemplos paradigmáticos de las nuevas corrientes autoritarias, el fascismo italiano y el nazismo alemán presentan tal grado de afinidad que casi pueden considerarse realizaciones de una misma ideología en distintos territorios. La mutua admiración entre Mussolini y Hitler y la estrecha colaboración entre ambos regímenes antes y durante la guerra corrobora a nivel anecdótico esta impresión. Un mismo contexto de inestabilidad política, descontento generalizado y exaltación nacionalista favoreció el desarrollo del fascismo en ambos países.

En Alemania, tras la derrota en la Primera Guerra Mundial, las instituciones del antiguo Imperio alemán habían sido sustituidas por la federal y democrática República de Weimar, así llamada por haberse constituido en la ciudad de Weimar. En un país de escasa tradición democrática como era entonces Alemania, la joven República se vio pronto sometida a las presiones tanto de la izquierda (los comunistas) como de la derecha nostálgica de la grandeza imperial. La devastación ocasionada por la contienda y las condiciones impuestas por los tratados de paz no facilitaban precisamente su consolidación: durante los primeros años de la posguerra, una inflación galopante sumió en la angustia y en la miseria a las clases medias y bajas; en 1923, la ocupación francesa de la cuenca del Ruhr ante el impago de las reparaciones de guerra supuso una nueva humillación para el país.

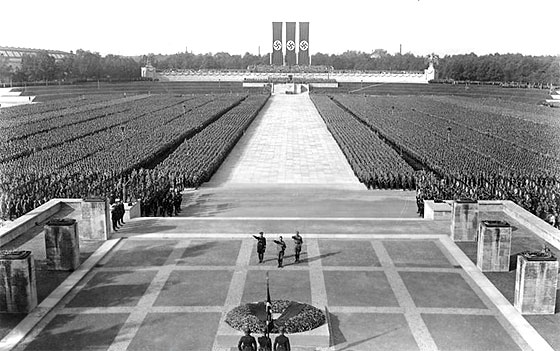

Hitler en una celebración nazi (Bückeberg, 1934)

Esta convulsa situación favoreció la aparición de grupúsculos y formaciones extremistas de todo signo. Uno de ellos fue el Partido Obrero Alemán (DAP), organización ultranacionalista que recogía los sentimientos revanchistas, pangermanistas y antisemitas enraizados en parte de la sociedad alemana. En su configuración ideológica se daban cita tanto el anticomunismo como el rechazo al capitalismo y a la democracia liberal. En 1920 la formación pasó a llamarse Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán (NSDAP), añadido del que deriva la abreviatura «nazi». Ese mismo año se incorporó a sus reducidas filas (contaba con apenas medio centenar de afiliados) un joven excombatiente, Adolf Hitler, que al año siguiente se hizo con el control absoluto del partido.

Hitler se dedicó incesantemente desde entonces a darse a conocer en los distintos ámbitos sociales y económicos y a dotar al partido de un aparato fuertemente centralizado y jerarquizado; añadió asimismo toda clase de organizaciones sectoriales al partido (jóvenes, mujeres, abogados, estudiantes), intentando así penetrar en el tejido social. A finales de la década, más de la mitad de los miembros del partido nazi pertenecían a la clase media o pequeño burguesa, pero también contaba con una importante proporción de obreros industriales y campesinos.

El partido tenía unidades organizadas militarmente, las Sturmabteilungen (SA), más conocidas popularmente por los «camisas pardas» debido al color de sus uniformes. Junto a éstas, las Schutzstaffeln (SS), unidades de élite ligadas al propio Hitler mediante juramento, tenían a su cargo la seguridad del líder. Conforme a su propia ideología, el partido había de ser regido por un único «Führer» o caudillo, y Adolf Hitler se erigió en jefe indiscutible del mismo. La esvástica o cruz gamada fue elegida como emblema y, en 1926, se introdujo el saludo al grito de "Heil Hitler" con el brazo derecho levantado.

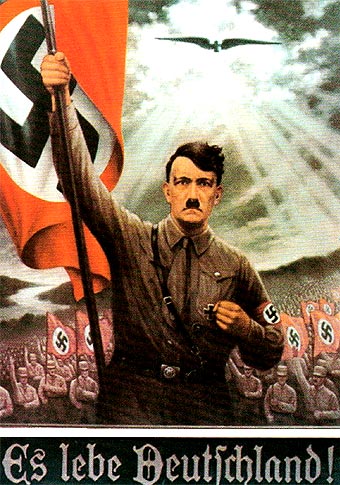

Propaganda del Partido Nacionalsocialista con la leyenda ¡Viva Alemania!

El movimiento creció paulatinamente, debido en gran parte a la inteligente utilización propagandista del sueño de una patria recuperada, libre de las limitaciones impuestas por el Tratado de Versalles. Su presencia en el parlamento seguía siendo testimonial (2,6% de los votos en 1928), pero la nueva catástrofe social ocasionada por la crisis económica de 1929 (quiebra de los principales bancos, hundimiento de la producción y altísimos niveles de desempleo) y el temor a una revolución comunista entre los sectores conservadores catapultó al partido hasta convertirlo en la fuerza más votada en los procesos electorales de 1932. En enero de 1933, Hitler era nombrado canciller.

Hitler no fue el teórico del nazismo (se lo habría impedido su limitada cultura), y la ruda filosofía vitalista de la que se erigió en portador derivaba más bien de corrientes irracionales y autoritarias que ya habían aparecido en la tradición alemana y europea en el siglo XIX y principios del XX. En cambio, sí fue el despiadado y eficientísimo organizador del movimiento nazi en primer lugar, y, una vez en el poder, del Estado alemán. Alcanzada la cancillería, Hitler liquidó de inmediato las instituciones democráticas de la República de Weimar, se invistió de poderes de excepción y estableció una dictadura de partido único apoyada en la rápida penetración de miembros del partido en todos los puestos de responsabilidad del Estado, en una eficaz organización propagandística y en la persecución implacable de toda disidencia.

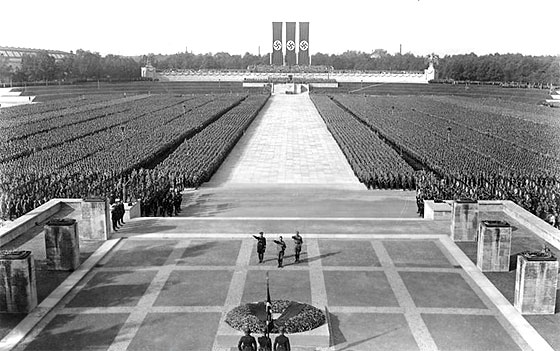

Apenas dieciocho meses después de su nombramiento, el Führer era dueño absoluto de Alemania. Sus convicciones y sus intereses políticos triunfaron gracias al rigor con que aplicó siempre las leyes de la violencia y a la absoluta falta de respeto a cualquier género de oposición, incluso la interna, como lo demuestra la cruenta purga desatada entre las filas del mismo partido nazi en la llamada «Noche de los cuchillos largos» (30 de junio de 1934). Las masas fueron cautivadas por los espectaculares desfiles militares perfectamente organizados, por los sugestivos ritos de las asambleas del partido y por efectivos lemas acerca de la grandeza del país, mientras todos los ciudadanos eran minuciosamente controlados por la Gestapo, la temida policía secreta.

Concentración nazi en Núremberg (octubre de 1934)

El nazismo ocultó su naturaleza despiadada tras una confusa filosofía en la que se mezclaban las evocaciones a la tradición romántica de una Alemania "bárbara" pero vital, el culto y la exaltación de la fuerza, el desprecio por los ideales igualitarios y democráticos (vistos como señal evidente de debilidad y de escasa virilidad) y la superioridad del pueblo alemán, cuya misión no era sino destruir y sustituir a las otras razas, inferiores y decadentes. El igualitarismo fue substituido por el principio de jerarquía, que condujo a la militarización de la vida social y laboral, mientras en el terreno económico la autarquía y el intervencionismo favorecían un desarrollo industrial preferentemente armamentístico que preparaba, por la vía militar, la realización del ideal pangermánico (la unificación bajo un solo Estado de los pueblos de lengua alemana) y la conquista del «espacio vital», es decir, del ámbito territorial que la nación precisaba para asegurar su prosperidad.

En temas políticos más concretos, como el rechazo frontal al Tratado de Versalles, Hitler supo ser intérprete de la frustración y de las contradicciones de una sociedad destrozada por la guerra, situación agravada por la nula voluntad conciliadora de los vencedores y la insoportable presión de las condiciones que éstos habían impuesto. El pangermanismo, la doctrina del «espacio vital» y la idea de la superioridad de la raza aria conducirían no solamente a la Segunda Guerra Mundial, sino también al holocausto: seis millones de judíos y miembros de otras razas fueron asesinados en los campos de concentración, en uno de los crímenes contra la humanidad más monstruosos de la historia universal.

Mi lucha

Aunque ninguno de sus planteamientos y propuestas era original, Hitler expresó personalmente su ideario en una autobiografía espiritual, Mi lucha (Mein Kampf, 1925), de la cual aparecería en 1961 una parte inédita de carácter más teórico-programático. La obra fue escrita en 1924, durante el cumplimiento de su condena por el putsch de 1923 en la prisión de Landsberg, y se publicó en Múnich en dos volúmenes (1925 y 1927) que alcanzaron una enorme difusión con el ascenso al poder del partido nazi (cuatro millones de ejemplares hasta 1939).

La primera parte de Mi lucha es de carácter autobiográfico y reconstruye su juventud en Austria y, en particular, el período de Viena (hasta 1912), cuando en la mente inquieta del joven Hitler germinaron los sueños de grandeza alemana y el odio antisemita. Sigue a ello su etapa en Múnich y la participación en la Primera Guerra Mundial, a la que Hitler se incorporó como voluntario en un regimiento de Baviera, y luego, una vez finalizada la contienda, su ingreso en el Partido Obrero Alemán y el activismo en el seno de esta formación ultraderechista que, con su bagaje de superioridad aria y de revanchismo, se rebautizaría como Nacionalsocialista en 1920.

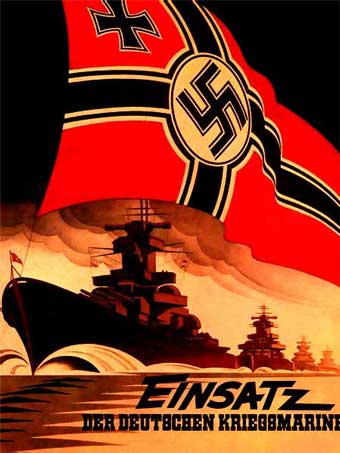

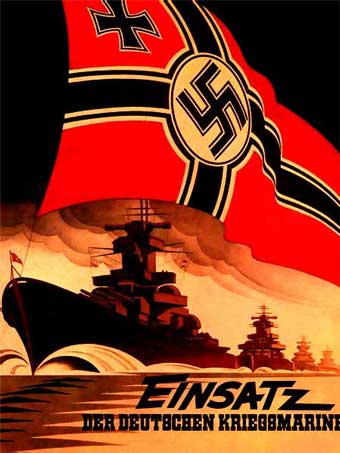

Cartel invitando a enrolarse en la marina

De aquí en adelante, los datos autobiográficos y la predicación propagandista, los escorzos de una absurda filosofía de la historia y la mística de la raza se suceden en mezcolanza en una obra que ha sido definida como el manual del nazismo, especialmente en lo que respecta a sus conceptos sobre la raza alemana. "El que habla de una misión del pueblo alemán en la tierra, debe saber que ésta sólo puede consistir en la formación de un estado que considere, como supremo objetivo suyo, la conservación y desarrollo de los elementos más nobles y más íntegros de nuestra raza ante toda la humanidad."

Es decir, Hitler ve en el hombre únicamente un medio para alcanzar un fin: la conservación de su sustancia racial. No solamente afirmaba que era preciso "transformar a todo alemán y hacer de él un tipo nuevo de hombre", o "fustigar a las masas para lanzarlas adelante aunque fuese con histérica violencia", sino que aseguraba que "sólo quien está sano puede procrear, pues es escandaloso engendrar hijos malsanos o defectuosos". Por esta razón, el antisemitismo ocupa un lugar central en toda esta doctrina: hay que destruir al "insecto", prohibir el matrimonio mixto que engendra "monstruos mitad hombres y mitad monos" y acabar con la semilla hebrea en la tierra alemana. La raza aria ha de ser purificada; pero además, en tanto que raza superior (pues no todas las razas son iguales), está legitimada para ejercer su dominio sobre las inferiores, lo que justificaría tanto el expansionismo militar como el genocidio judío.

Por otra parte, frente a cualquier tipo de concepción igualitaria, sea de origen liberal y burgués o de procedencia marxista o comunista, Hitler defiende a ultranza el principio de jerarquía en la organización política y social, principio que reserva el mando a los mejores y que desemboca en la exaltación de una personalidad "única", la del «Führer» o líder: "No hay decisiones de la mayoría, sino sólo personas responsables. Cada hombre tiene a su lado consejeros, pero la decisión es asunto de un hombre solo. Sólo él tendrá la autoridad y el derecho de mandar: el parlamento se limitará a dar consejos, pero ninguna cámara podrá decidir por votación. Este principio, que asocia la autoridad absoluta con la absoluta responsabilidad, creará progresivamente una élite de jefes".

Y del mismo modo en que ha de afianzarse la jerarquía interna de los más puros y fuertes, así también el pueblo alemán ha de ejercer, como ario puro, su dominio sobre todos los demás, después de haber destruido al enemigo interno, el judío. Tal dominio ha de llevar primeramente a la plena unificación del mundo de lengua alemana, pero también a la expansión ulterior del predominio germánico, de acuerdo con la teoría del «espacio vital». La misma presunción de una misión divina está en esta superioridad del alemán y en la persecución de los judíos ("Luchando contra el judío, defendiendo la obra del Señor").

El desarrollo de Mi lucha contiene también un programa político más inmediato. Desde la previsión apocalíptica, Hitler desciende hasta la exigencia de una revisión radical del tratado de Versalles y a la revancha contra Francia. Sin embargo, ya desde entonces Hitler preveía que la expansión de Alemania no podía contar con la sumisión de Occidente y tendría lugar hacia las llanuras del Este. Escrito en condiciones de total excitación propagandista, el libro desafía todo sentido crítico, es decir, no se razona ningún principio o afirmación. Cada propuesta vale por su ruda violencia; cada idea no tiene más antecedentes culturales que los del pensamiento nacionalista y racista más reciente, desde Oswald Spengler, H. S. Chamberlain y Arthur Moeller hasta los teóricos estrechamente vinculados al partido, como Gottfried Feder y Alfred Rosenberg, a los que únicamente puede sumarse una gran admiración por figuras tan mal interpretadas por el nazismo como Nietzsche y Wagner.

Por lo demás, el texto carece de toda finura ni originalidad, como no sea la del odio sin medida y la de la mística racial más inmediata. Tal vez fueran precisamente la cruda violencia, el dogmatismo de la repetición incansable y el simplismo primitivo los elementos que dotaron a la obra de un poder de penetración y resultaron en la inhumana propagación de sus fórmulas. Todo lo que el dictador puso en práctica diez años más tarde se encontraba perfectamente expuesto en este libro, pero a pesar de ello nadie se sintió tan amenazado como para intentar detener, antes de que fuera demasiado tarde, al peligroso fanático que se anunciaba en sus páginas.