(Marktl, 1927) Teólogo y prelado alemán, elegido Papa de la Iglesia Católica el 19 de abril de 2005, como sucesor de Juan Pablo II. Tras cerca de ocho años de pontificado, presentó su renuncia en febrero de 2013, decisión con escasísimos precedentes en los dos mil años de historia de la Iglesia.

El Papa Benedicto XVI

Joseph Ratzinger nació el 16 de abril de 1927 en Marktl (Baviera), diócesis de Passau, en el seno de una familia de agricultores alemanes de profundas convicciones católicas. Su progenitor, Joseph, desempeñaba, además, el cargo de comisario de la gendarmería e hizo asimismo de profesor de su hijo, lo que con seguridad marcó el carácter tímido y retraído del futuro Papa. En la familia fue clave el papel de la madre, Maria Peintner, que ejercía las tareas domésticas y cuidaba de la buena marcha de sus otros dos hijos, Georg y Maria.

A los once años ingresó en el seminario, donde en 1941 fue obligado a inscribirse en las Juventudes Hitlerianas, hasta el punto que en 1943 combatió en la Segunda Guerra Mundial como integrante de una unidad antiaérea. Terminada la guerra se apresuró a matizar: “Reniego de aquel reino del ateísmo y de la mentira que fue el nazismo”.

Después prosiguió sus estudios de filosofía y de teología en el ateneo de Munich y en la escuela superior de Freising, hasta que en junio de 1951 fue ordenado finalmente sacerdote. Los dos años siguientes los ocuparía en preparar la tesis de doctorado, un ensayo sobre San Agustín que fue calificado con un cum laude.

En 1957 inició su periplo como profesor de teología dogmática en el seminario de Freising, hasta que dos años después sería nombrado catedrático de la Universidad de Bonn (1959-1963). Después pasó a la de Münster (1963-1966), y de 1966 a 1969 ocupó la prestigiosa cátedra de Tübingen, donde coincidió con Hans Küng, que se convertiría en el teólogo más admirado y seguido por los jóvenes curas progresistas que habían depositado su esperanza y confiado su futuro en los aires de apertura del concilio Vaticano II, convocado por el papa Juan XXIII en el año 1962 y culminado por su sucesor, Pablo VI, en 1965.

Teólogo de referencia

En Tübingen, uno de los alumnos más brillantes de Ratzinger fue el brasileño Leonardo Boff, con quien más tarde protagonizaría sonados enfrentamientos, aunque menores que los que mantendría con Küng, que se convertiría en su “bestia negra” y en su adversario más duro.

Ratzinger se erigió, empero, en uno de los teólogos de referencia del concilio Vaticano II, junto al propio Küng y Karl Rahner. A sus treinta y cinco años, el bávaro tenía ya un admirable bagaje como docente. Llegó a Roma como experto en pleno debate sobre la libertad religiosa, una de las temáticas que cerraron el llamado concilio del aggiornamento de todos los temas de la Iglesia.

Su nombre se hizo familiar en el entorno eclesiástico y en el de los seglares cultos, hasta el punto que salió del Concilio convertido en una estrella. Sin embargo, su fulgor pronto empezó a languidecer entre los aperturistas, sobre todo porque quedó marcado por el movimiento de Mayo del 68, cuyos aires de libertad y de cambio le convirtieron en un acérrimo defensor de la fe frente al marxismo, el liberalismo y el ateísmo.

Al regresar de Roma ocupó de nuevo su cátedra de Tübingen hasta 1969, año en que ganó por oposición la cátedra de Ratisbona, donde de nuevo siguió deslumbrando a Pablo VI, quien leyó las diversas obras que Ratzinger escribió sobre los trabajos del Concilio, un compendio, en definitiva, de sus lecciones universitarias: Introducción a la cristiandad (1968).

Por ello, el 27 de junio de 1977, Pablo VI lo nombró obispo de Munich y lo elevó al cardenalato. Había acabado el Concilio, que en buena medida se quedaría en letra muerta, hasta el punto que la mayoría de los jóvenes curas, decepcionados, se alejaron de la Iglesia, y los sectores laicos más comprometidos empezaron a organizar sus propios foros de discusión al margen de la jerarquía.

En 1978 Ratzinger fue testigo del llamado “verano de los tres Papas”: Pablo VI, el efímero Juan Pablo I (que inició el periodo de los Papas con nombre compuesto) y el imprevisto Juan Pablo II. Ratzinger asistió ya como cardenal al cónclave que eligió a Karol Wojtyla. El joven cardenal quedó deslumbrado por la entereza del nuevo pontífice, inflexible en el dogma y la moral católicas y acérrimo enemigo de aquel régimen comunista que había amargado su juventud.

Lo cierto es que Ratzinger dio un giro radical en sus postulados, hasta el punto de que los devaneos de aggiornamento fueron quedándose difuminados, sobre todo a partir del momento en que obtuvo permiso para viajar a Varsovia y entrevistarse con el futuro Juan Pablo II, con quien trabó ya una sólida amistad.

El nuevo estilo del Papa polaco le fascinaría: simpático, cordial, viajero y flexible en el trato, pero inamovible en el dogma y, sobre todo, en la más rancia moral católica. La sintonía fue mutua, hasta el punto que, en 1981, Juan Pablo II lo nombró prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, institución que sucedía al Santo Oficio, de ingrato recuerdo.

Prefecto eclesiástico

El cargo, que asumió en 1982, le fue como anillo al dedo a Ratzinger, quien ya se había apartado definitivamente de sus postulados progresistas y tenía el ojo puesto en los nuevos aires de liberación que flotaban en ciertos ambientes eclesiásticos. En ello coincidía plenamente con Wojtyla, que había traído a Roma un catolicismo beligerante, arcaico y fundado en un Derecho Canónico obsoleto. (En 1996 Juan Pablo II lo confirmaría en el cargo por tiempo indefinido.)

En 1984, después de haberse enfrentado de nuevo con Küng, a quien había apartado de su cátedra de Tübingen en 1979 (en especial porque puso en entredicho uno de los dogmas del catolicismo, la infalibilidad del Papa, promulgado por el concilio Vaticano I, y hasta más tímidamente el de la divinidad de Jesucristo, ya establecida en el concilio de Nicea en 323), Ratzinger arremetió contra la llamada Teología de la Liberación con el documento Instrucción de la Sagrada Congregación de la Doctrina de la Fe sobre algunos aspectos de la Teología de la Liberación. Los pensadores más relevantes de ese movimiento fueron apartados de la docencia o simplemente decidieron alejarse de esta doctrina, como Boff o Gustavo Gutiérrez.

Aquel mismo año de 1984, cuando la Santa Sede y el Estado Vaticano intentaban un tímido acercamiento a los países del bloque comunista situados detrás del telón de acero, Ratzinger, sin consulta previa, dijo urbi et orbi: “Los regímenes comunistas, que pretenden liberar al hombre, son sólo una vergüenza de nuestro tiempo”.

La dinámica de la involución fue in crescendo, y se plasmó de forma inequívoca en el nuevo Catecismo de la Iglesia católica (1992) que le encargó el Papa y, sobre todo, en la carta Dominus Iesus (2000), firmada por Ratzinger y que asestó un duro golpe al incipiente diálogo con las otras iglesias cristianas. En ella se sostiene que “sólo en la Iglesia católica se encuentra la salvación”. Retrocedía al axioma obsoleto del Roma locuta, causa finita. Hacía apenas unos meses que Ratzinger se había repuesto de una hemorragia cerebral que le dejó secuelas en un ojo y que se reprodujo parcialmente en 1993, pero eso no fue óbice para que siguiera al frente de sus cargos de guardián de la ortodoxia. En los años noventa prosiguió su vasta obra con títulos como Evangelio (1996), La fe como camino (1997), De la mano de Cristo (1998) y Verdad, valores y poder (1998).

La elección y el papado

En noviembre de 2002 era ya decano del Colegio Cardenalicio y pareció que iba a solicitar la jubilación. Pero aguantó porque se sentía moralmente obligado a tomar el testigo de un Wojtyla que se apagaba a marchas forzadas. Es cuestionable que estuviera seguro de que él iba a ser el sucesor, a pesar de los rumores que corrieron poco antes del cónclave, al que asistían 115 de los 117 cardenales con derecho a voto.

Lo cierto es que Ratzinger sonaba tanto o más que otros, como el cardenal de Milán, Dionigi Tettamanzi, representante del sector menos conservador. Ratzinger, que en la homilía del funeral de Juan Pablo II y en la de la misa previa al cónclave reivindicó las virtudes de la ortodoxia y denunció la dictadura del relativismo y a quienes, dentro del catolicismo, no se sujetan a los dictados de Roma, se perfiló como el incuestionable candidato de la mayoría, conservadora, con representantes de varias organizaciones influyentes: Opus Dei, Legionarios de Cristo o el movimiento Comunión y Liberación, entre otros.

Con setenta y ocho años de edad, fue elegido 265º Papa de la Iglesia católica el 19 de abril de 2005. Con el nombre de Benedicto XVI sucedía a Juan Pablo II, que había fallecido el 2 de abril, después de haber ocupado el trono de San Pedro durante veintiséis años.

El cónclave eligió nuevo Papa en apenas dos días, una de las decisiones más rápidas de la historia, tras las de Julio II (1503) y Clemente VIII (1592), que fueron elegidos en un solo día. Al balcón principal de la plaza de San Pedro se asomó “un humilde servidor de la viña del Señor” que se convertía en el Papa número 265, el primero elegido en el siglo XXI después de los ocho del siglo XX, y en el séptimo alemán, tras Gregorio V (996-999), Clemente II (1046-1047), Dámaso II (1048, porque falleció al cabo de un mes), León IX (1049-1054), Víctor II (1055-1057) y Adriano VI (1522-1523).

Quizás, como varios de sus compatriotas, iba a ser un Papa de transición, pero quienes le atendían aseguraban que aún gozaba de una salud de hierro y que ostentaba una gran preparación que había merecido varios reconocimientos, entre otros el doctor honoris causa por la Universidad de Navarra (1998) y por la Facultad Teológica Papal de la polaca Wroclaw (2000). Además, desde 1992 era miembro de la Academia de las Ciencias Sociales y Políticas de París.

Benedicto XVI saludando tras su elección

Por el alborozo que la aparición de Benedicto XVI levantó en la plaza de San Pedro, cabe asegurar que los presentes tuvieron el Papa que esperaban y se merecían. Tomó un nombre inesperado en honor de Benedicto XV (el genovés Giacomo della Chiesa, papa entre 1914 y 1922), que se distinguió por la búsqueda de la paz en la Primera Guerra Mundial y favoreció la creación del Partido Popular, embrión de la futura Democracia Cristiana. Giacomo della Chiesa publicó, además, el Codex Iuris Canonici (Código de Derecho Canónico, 1917); quizás fue éste el motivo principal por el que Ratzinger escogió ese nombre

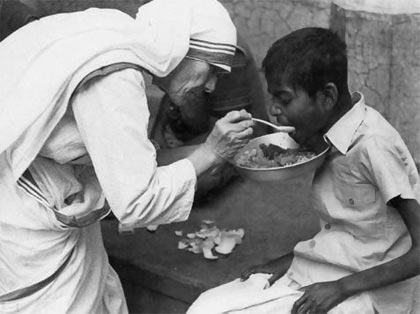

Pero los retos que esperaban a Ratzinger eran muy distintos: la globalización, el papel de la mujer, el celibato, el aborto, la libertad sexual, la creciente descatolización y aun descristianización del mundo, la alarmante falta de vocaciones sacerdotales, el diálogo con las otras religiones, la crisis teológica… Y, en particular, el avance de la Iglesia evangelista en América Latina (en pocos años había captado a más de 24 millones de católicos) y la hegemonía creciente del islam en África y Asia. Temido y admirado a partes iguales por progresistas y conservadores, Benedicto XVI tenía ante sí el difícil reto de dirigir y guiar los designios de la Iglesia católica en el siglo XXI.

Como era previsible, Benedicto XVI mantuvo a lo largo del papado una total ortodoxia en las aspectos doctrinales, como muestran sus sucesivas encíclicas y publicaciones; se distinguió acaso de su predecesor en su intento de extender la influencia de la Iglesia no sólo mediante numerosos viajes que lo acercaran a los creyentes (en ello siguió la línea de Juan Pablo II), sino buscando hacer sentir la solidez doctrinal del mensaje cristiano entre la élites culturales y políticas. Mostró poca disposición al diálogo con facciones heterodoxas como la de los seguidores de Marcel Lefebvre (aunque finalmente levantó la excomunión a cuatro de sus obispos), y tampoco fue demasiado cauto en el diálogo interreligioso: ya en 2006, la cita de un pasaje sobre la violencia religiosa del islam provocó reacciones airadas.

Otro lastre que arrastró durante su papado fue la revelación de numerosos casos de pederastia en el seno de la Iglesia católica. Las acusaciones surgidas en Estados Unidos y otros países europeos resultaron aún más escandalosas al saberse que altas jerarquías eclesiásticas habían tendido a ocultar los casos en lugar de imponer sanciones a los sacerdotes; se acusó al propio Ratzinger de haberse abstenido de actuar en su etapa como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe.

En sus dos últimos años, ni siquiera la situación interna de Vaticano estuvo exenta de inquietudes. En mayo de 2012, Ettori Gotti Tedeschi, amigo personal de Benedicto XVI y presidente del Banco Vaticano, fue cesado por presuntas irregularidades en su gestión; desde hacía un año era investigado por incumplir las normativas sobre blanqueo de capitales. Por esas mismas fechas el mayordomo de Benedicto XVI, Paolo Gabriele, fue detenido por filtrar documentos internos en un escándalo que fue llamado Vatileaks. Aunque poco después fue indultado por el papa, los documentos revelaron la existencia de fuertes disensiones internas.

Con la salud debilitada, en 2013 Benedicto XVI anunció su renuncia al papado, efectiva a partir del 28 de febrero, bajo el argumento de que "para gobernar la barca de San Pedro y anunciar el Evangelio es necesario el vigor tanto del cuerpo como del espíritu, vigor que en los últimos meses ha disminuido en mí de tal forma que he de reconocer mi incapacidad para ejercer bien el ministerio que me fue encomendado". La decisión fue considerada histórica, por datarse su más cercano precedente siete siglos atrás, y dejaba en evidencia que la institución papal ya no puede ser indefectiblemente vitalicia. El 13 de marzo de 2013, el cónclave eligió como nuevo pontífice al prelado argentino Jorge Mario Bergoglio; el papa Francisco, nombre que adoptó en honor a San Francisco de Asís, había sido ya uno de los cardenales más votados cuando Benedicto fue elegido en 2005, y no escatimó elogios hacia la figura de su predecesor.